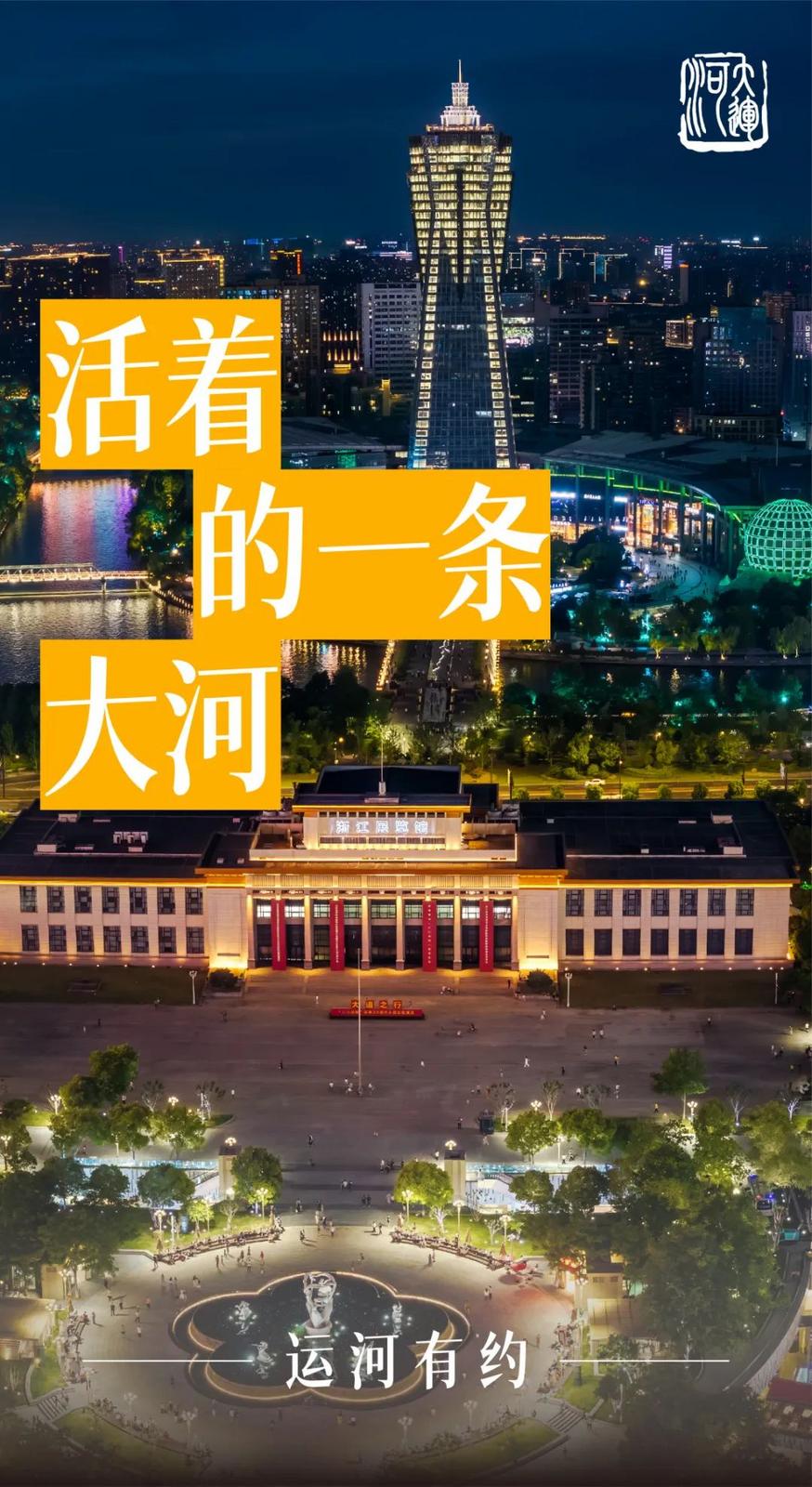

运河有约 | 对话杭州市运河综保中心主任房友强

编者按

2025年正值大运河国家文化公园建设基本完成之年,在浙江省大运河文化研究院指导下,杭州市拱墅区大运河文化带管理办公室特推出“大运河国家文化公园拱墅段建设成果”对话访谈栏目,邀请大运河相关专家学者、在地一线参与者等各界代表人士,共话大运河国家文化公园的拱墅实践。本期我们邀请到了杭州市运河综保中心主任房友强,以一名城市文脉守护者的角度,谈谈大运河文化的挖掘、利用和传播。

Q:大运河申遗成功后,既要保护又要开发,怎么去平衡这两者的关系?

遗产保护与城市建设,是一对矛盾,但又是相辅相成的。对于杭州这样的古今叠压型的历史文化名城同时又是超大型的省会城市来说,一方面,历史资源丰厚,需要妥善保护;另一方面,社会经济发展迅猛,大规模建设理所当然。遗产保护和城市建设两者天然是要去平衡的,这个特征在运河边上特别明显。

大运河流经八省市,在中国版图上贯穿了南北,孕育了沿线诸多重要城市。大运河从古至今就是杭州城市发展的助推力,其次它本身也是城市发展的主轴线。我们常常说杭州是“因湖而名”,但其实还有后半句话“因河而兴”,正是因为有了大运河,杭州才慢慢地发展成为重要城市。

作为大型活态线性遗产,大运河有着2500多年的开凿管理运营历史,它的核心功能,如航运、水利等也一直延续至今,所以从这个意义上它是活态遗产;而在历史的长河里,它的风貌、内涵则是在不断演进,从这个意义上来说,它也是一处活态的遗产。

关于大运河保护和建设的关系,其实放眼到整个历史长河的维度去看它,它也一直处于一个动态的平衡状态。一方面,当年的开凿、运营,催生了两岸的繁荣,成为今天的遗产资源要素;一方面,今天的建设、开发,也会是未来运河价值特征的组成部分。正因为这样才会形成大运河“古韵今辉”的风貌特征。

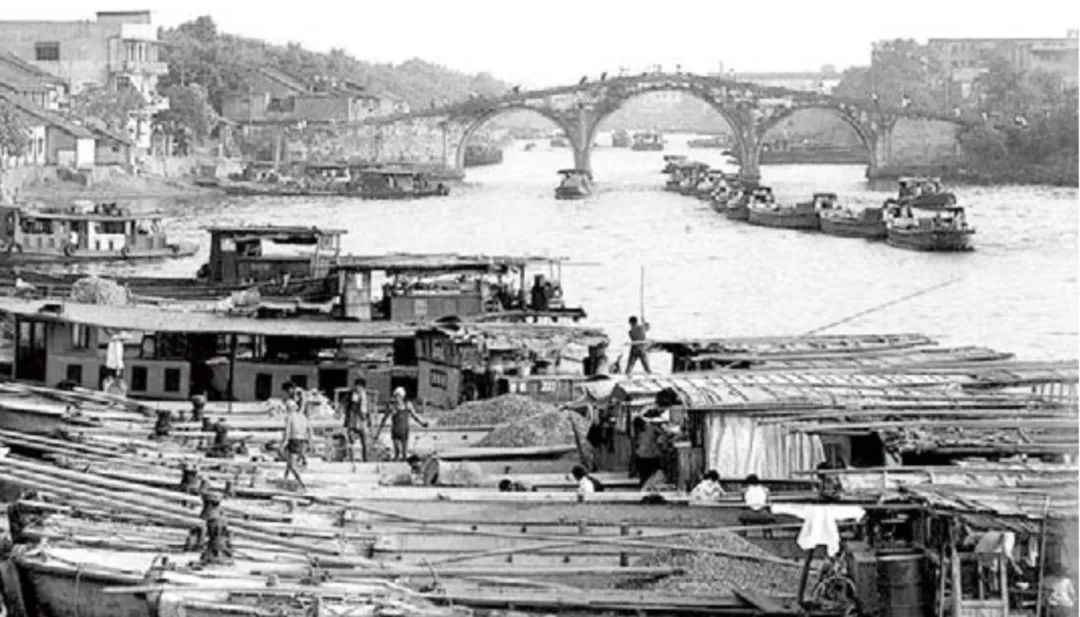

▲拱宸桥老照片

Q:杭州在大运河的保护和开发方面,有哪些比较好的理念和做法?

杭州实际上是比较早就提出来运河要整治、要综合保护的城市,也是最早提出运河要申遗。上世纪90年代末,运河的水质又黑又臭,老百姓的意见很大,当时运河面临的首要问题就是治水。实施了截污纳管、搬迁 淘汰污染企业等一系列举措,取得了良好的成效。

从治水开始,慢慢地延伸到运河两岸的环境整治,与此同时,整理挖掘了相关历史文化资源。

当时,杭州摸索了一套经验做法,在整个大运河两岸的整治中,特别是对历史街区的保护,提出有机更新的理念,具有一定的前瞻性。

我们当时没有把房子全拆了,也没有说把住户全部迁走,再从外面招商引资重新导入新的业态,而是提出要保持历史的真实性,保持风貌的完整性,保持生活的延续性,这个理念跟国家对历史街区保护的要求是完全吻合的,也跟世界文化遗产的理念非常贴合。

现在运河沿线的桥西、小河直街等历史文化街区, 基本上保留了原来三分之一的住户,这个过程是一种双向选择,居民可以结合他的个人意愿,选择留下来,也可以选择换到商品房。

▲有机更新的居住环境

这样的双向选择,让大运河既保留了历史风貌、街巷肌理,也为有机更新腾挪了空间:原先祖辈一直生活在这里的运河住户,他们的生活得到了延续;另外一部分人腾空后,改善了人居环境,也腾出了一些空间用于招商引资,引进新的业态,保持原汁原味的同时,实现 有机更新,可以说是一种双赢。

▲桥西原土特产仓库,现为中国刀剪剑博物馆、中国伞博物馆

Q:运河沿岸原先有航运功能,船来船往的繁忙景象,是大运河的一个流动风景线。随着时代的变迁,现代交通技术的发展,大运河的航运功能是否逐渐被削弱,甚至会不会被取代?

随着时代的变迁,现代工业对交通运输不再那么依赖运河,也因为城市拓展、规划调整,这些工业企业慢慢搬迁转移。在杭州,随着运河二通道的开通,大吨位和过境货船基本转移,大运河原有遗产河道的航运功能确实有所弱化。

但即便如此,杭州运河遗产河道仍保留了一部分的航运功能。一方面是杭州城内还是有大宗物资进出的需求。另一方面从文化遗产价值特征的角度考虑,大运河之所以是活态遗产,就是因为它核心的功能一直延续至今。我们希望它能够保留一定的货运功能,船来船往的风貌也是它一个很重要的辨识度。

目前,整个运河通航能通到山东济宁,但是运河沿线的很多城市,比如扬州、常州、无锡、苏州、嘉兴等,他们的城内遗产河道其实都已经不通货运了。目前,遗产河道里还在通航的可能就是杭州了,我们也是希望这种独特的风貌特征能够得以延续。

即便如此,我们也不能断言运河的航运功能就此削弱甚至消失。一方面,水运依然是最经济环保的,具有不可替代性。就大运河而言,货运功能只是从部分遗产河道转移到新开挖的河道,这样,遗产河道可以更好地被保护,或者进行适当的文旅开发,它的功能和风貌都随时间的推移而演进;另一方面,历史上的大运河,就是不断在拓展的,是一个巨大的河道体系,假以时日,这些新开挖的河道,也会变成遗产河道体系的一部分,这也是它活态特征的具体体现。

Q:杭州城北原先有很多工业企业,随着城市的发展,这些工厂逐渐搬迁,大运河沿线的这些工业遗存,又如何实现活态发展呢?

我们说杭州是因运而兴,到了近代,其实杭州乃至整个浙江的民族工业,也是因为运河而兴起的,所以运河两岸布局了很多工业。新中国成立之后,由于运河交通的便利,杭州的重工业基本上也是布局在运河两岸。比如杭州城北几个大型工厂:杭丝联、杭一棉、浙麻、杭钢、大河造船厂等等。

杭州运河沿岸的这些工业转移之后,在工业遗存的再利用方面,我觉得杭州也是做得比较恰当的。比如,现在的中国刀剪剑博物馆、中国伞博物馆、中国扇博物馆、手工艺活态馆、杭州工艺美术博物馆等,桥西运河边这些博物馆群落建筑,其实都是当年的工业厂房遗留下来的。

这些专题博物馆,它们的主题是跟当年曾经的业态有所关联的,比如王星记扇子、张小泉剪刀、西湖绸伞等等,都是杭州响当当的特产名品,承载着城市文脉与族群记忆。

再比如杭州最早的民族工业通益公纱厂建筑保留下来,变成一个手工艺的活态传承馆,家长可以带孩子动手体验包 括织布、造纸、锻打刀剪等手工艺项目。这样的物质文化与非物质文化协同保护传承的做法,应该说是相得益彰的。

▲通益公纱厂旧址,现为中国扇博物馆、手工艺活态馆

因此,这些工业遗存就从原来生产工业产品,转化成生产文化产品的场所。这种转化很有意思,大运河曾经带来了这些工业,这些工业也为国计民生做出过突出的贡献,突显了运河的历史价值;而现在转型再利用之后,成为运河最新的遗产价值要素,并继续延伸发挥文化意义层面的价值,这是运河活态遗产的一个注脚。

就拿最新的大运河杭钢公园来说,从大型工厂变成一个完全开放的公共空间,保留了原来的主体建筑,展示了原来的生产工艺和流程,让人觉得似曾相识,跟杭州市民的情感有一定的链接,而不是说这个东西拆了后,然后就完全没根了。

2024年,大运河申遗成功10周年,我们在杭钢公园举办了一个《千年国脉古韵今辉》的主题展览。开幕当天,电视台随机采访了一些路人,当有市民被问到为何来到这里?她说,父母曾经是杭钢的职工,她小时候就在杭钢生活,所以来看看。看到工厂从以前热火朝天的大生产场景,到现在变成一个非常有特色的工业风开放公园,这些她曾经记忆中的高炉焦炉都还在,甚至空间被再利用来办这样非常有意义的展览,故地重游,老厂新貌,真的非常好,非常感动。

▲小河油库转变为小河公园

运河为什么是世界文化遗产?一共有6条评定世界文化遗产的标准,它符合其中4条的价值标准。其中最后一条就是关联价值。关联价值关联的就是情感,大运河是两岸人民共同的母亲河,它跟两岸人民的生产、生活息息相关。如果说,我们每个人心中都有承载着家国情怀、故土情思的“一条大河”,那么,对运河两岸的人来说,这条大河就是一一大运河!