梅雨结束,你的身体也“出梅”了吗?

梅雨结束,天空放晴

大家都忙着晒被子、晾衣服

却常常忽略了自己的身体

同样需要一次全面的“晾晒”

中医认为,出梅后的15天左右,是借助阳气升发、湿气渐退之势,调理体内湿浊的有利时机。

此时,外湿减轻,但人体在梅雨季节积聚的“内湿”可能尚未清除。如何抓住这段关键时期,让身体从“湿重”状态顺利恢复?

梅雨走了,湿邪却可能滞留体内

梅雨季长期的高湿度环境,会让身体积累大量湿气(湿邪)。即使外界已经干燥,若脾胃运化功能不强,湿邪仍可能滞留在体内,形成中医所说的“湿邪滞留”。

湿邪困阻常表现在三个部位

脾胃:食欲不振、腹胀、大便溏软粘腻不爽

关节:酸沉重着、屈伸不利

肌肤:湿疹反复、皮肤油腻、头面多油

自测:你的身体还在“梅雨模式”吗?

1.晨起舌苔白厚或黄厚腻

2.午饭明显困倦,头重如裹

3.下肢,尤其是小腿浮肿,按之凹陷(凹陷型水肿)

4.面部油腻、易生痤疮,但口中粘腻而不觉明显口渴

如果符合2条以上,说明你的身体还没完全“出梅”。

出梅养生的三大误区

❌ 过度依赖或不当使用红豆薏苡仁水

薏苡仁性偏凉,长期大量单独饮用,尤其生薏苡仁,容易损伤脾胃阳气。脾阳不足,运化水湿能力反而下降,导致“越祛越湿”或出现怕冷等虚寒症状。

✅正确做法

薏苡仁炒制微黄后再用,可减轻其寒凉之性。

搭配温中健脾食材,如红枣、山药、生姜、芡实等,保护脾胃。

湿气减轻后即停用,不宜长期当水喝。

❌ 湿邪未清就盲目进补

有人觉得“湿气走了该补补”,于是开始服用滋腻厚重的补品,如阿胶、熟地、部分人参制品等,阻碍湿邪排出,容易出现上火、长痘、口疮、烦躁等状况。

✅正确做法

先清后补,健脾为要,可选用药性平和的茯苓、白术、白扁豆、莲子、陈皮等,健脾祛湿。

待舌苔由厚腻转薄(接近正常薄白苔),且无腹胀等湿困症状后,方可考虑循序渐进地、选择清补的食材,如太子参、山药、百合等。

❌ 过度依赖空调,阻碍排汗

空调虽能除湿降温,但长期处于低温环境,会使毛孔关闭,阻碍汗液排出,汗出是人体重要的排湿途径之一,过度避汗,反使湿邪郁闭体内。

✅正确做法

保证居室通风透气,每日上午开窗通风。

适当出汗,选择清晨或傍晚较凉爽时段,进行温和运动,如快走、太极拳、八段锦,达到微微汗出的程度即可,汗后及时擦干,避免当风直吹。

空调温度不宜过低(建议26-28℃),避免风口直吹身体。

动图来自SOOGIF

出梅养生“三阶梯”计划

第一周:促进湿邪排泄

➤ 晨起拍八虚

拍打两肘窝、两腋窝、两腹股沟、两腘窝,每处轻揉拍打30-50次,以局部微热、放松为度。

➤ 紫苏陈皮饮

陈皮5g、紫苏叶3-5g,沸水冲泡。

功效:陈皮理气健脾燥湿,紫苏叶芳香化湿解表。

➤ 冬瓜薏苡仁汤

冬瓜带皮切块、炒薏苡仁20-30g,可加少量生姜、瘦肉。温热食用,避免冰镇。

➤ 唤醒阳气

上午9-10点,背对太阳晒5-10分钟, 重点晒后背(不用脱衣,穿透气薄衣即可)。戴好帽子护头,感觉后背暖融融即可。

第二周:增强脾胃运化功能

➤ 小米山药粥

小米50g 、鲜山药100g或干山药片30g

➤ 饭后1小时

顺时针缓慢揉腹(绕脐)100圈 ,力度适中

➤ 晒背升级

上午9-10点,晒背增加到10-15分钟。依旧背对太阳,戴帽。感觉身体微微发热、舒服即可。

第三周:避免湿气郁久化热

➤ 荷叶金银花饮

荷叶3-5g、金银花3g,沸水冲泡代茶饮。

功效:荷叶升清降浊利湿,金银花清热解毒轻宣。

注意:适合有轻微热象(如舌苔微黄、小便稍黄)者。若湿重无热象,此方非必需。

➤ 艾叶泡脚

艾叶15-30g煮水,待温度降至约40℃泡脚,水位最少要盖过脚踝骨,最好能泡到小腿肚下方一拳的位置,泡15-20分钟,至身体微微发热。每周2-3次。

注意: 皮肤破损、糖尿病足、静脉曲张严重者不宜。

➤ 晒背巩固

坚持上午9-10点晒背10-15分钟。 此时阳光温和不燥,是巩固祛湿效果的好时机。

通过适度的运动引导,选择适合自身体质的茶饮食疗,安全地晒太阳,有助于驱散体内湿浊,恢复身体的清爽与活力。

温馨提示:以上方案为普适性建议。个人体质有寒热虚实之别。若湿气症状严重,如持续水肿、严重腹泻/便秘、剧烈关节疼痛或伴有其他慢性疾病,请务必咨询专业中医师进行辨证施治。

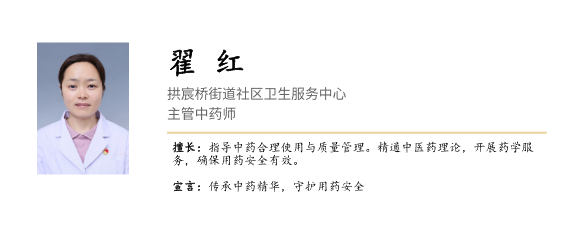

科普药师