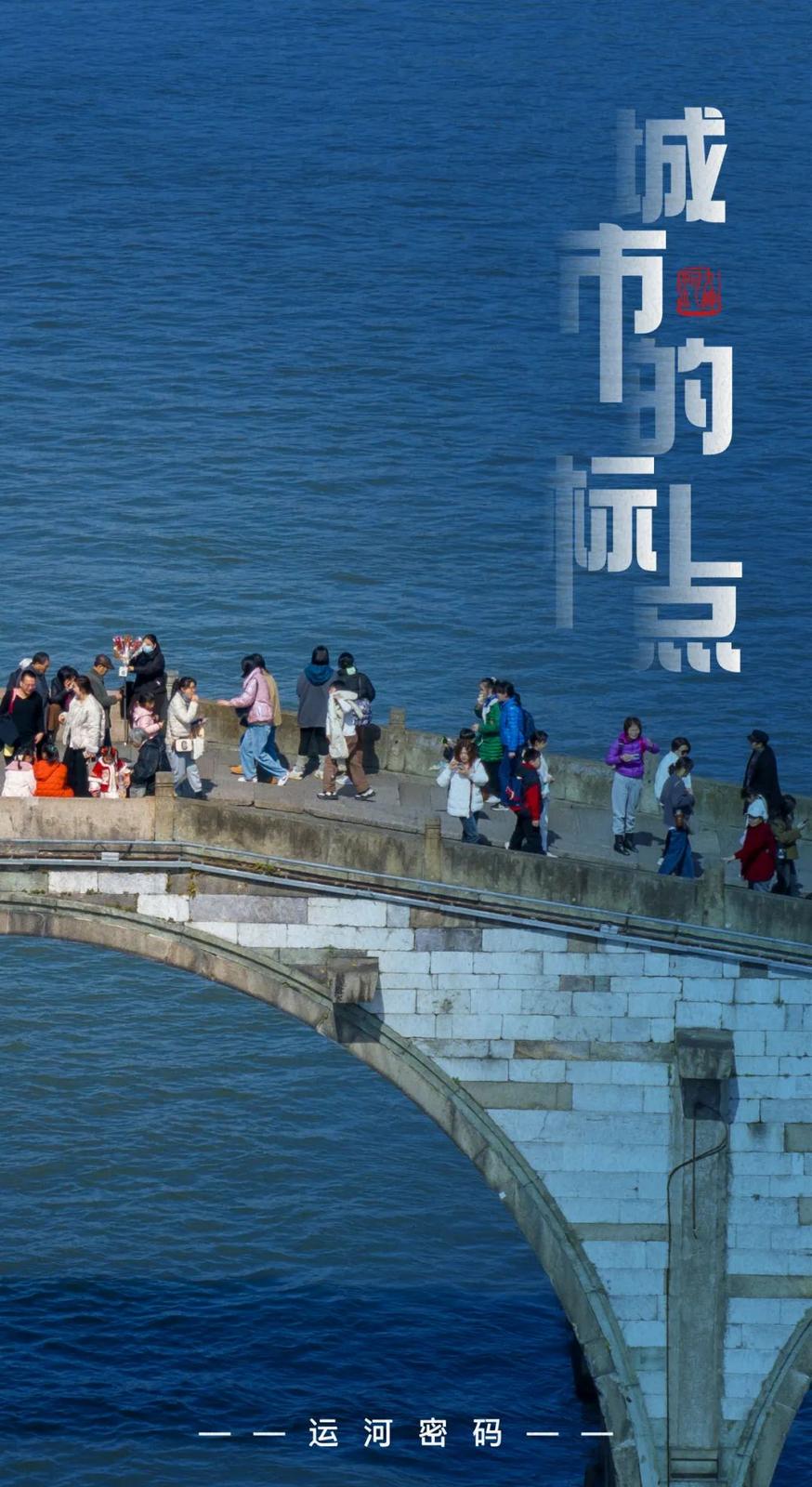

运河密码 | 城市的标点

摊开杭州市拱墅区地图,各种颜色的街道区块充盈其间,明显能感受到的一点是,十八个街道的面积大小与分布极具规律性,一条昔日城乡分野的界限呼之欲出:南部老城区与大运河沿线地带街道分布密集,而东、北、西三侧外缘地带则相对稀疏。如按面积和地域进行归类,南部武林、天水、长庆、潮鸣4个街道均在2平方公里以内;中部拱宸桥、小河、湖墅、大关、和睦、米市巷、朝晖、文晖等街道在3平方公里左右;外环祥符、康桥、上塘、半山、石桥、东新等街道在15平方公里左右,其中武林、天水、长庆3个街道面积相加不足4平方公里,比临近的上城区湖滨、清波、小营等街道还要小,其袖珍程度可能居于杭城之冠。一张地图,其实浓缩了杭城的边界拓展史,由东汉置县钱塘,到中古后的北关闹市,再到近代城北的工业开发,以至于今日的城市化进程,城建的范围几乎填满了大运河及其支线流域,而辖区内与河、桥相关的种种地名,几乎已经明示,这座城市是沿着运河生长的。

▲贯穿拱墅区的151路公交车,是杭州市历史最悠久的无轨电车线路之一

趟着桥道走来

古代杭城的运河,分城内、城外两大体系,城外是以上塘、下塘(今大运河杭州段主航道)、宦塘(今西塘河)为代表的三条大河,城内主要有清湖河(浣纱河)、市河(小河)、盐桥河(中河)、茅山河、菜市河(东河)五条水道,在元末张士诚东扩杭城至贴沙河之前,很长一段时间内,菜市河扮演了贴沙河护城河的角色,运河不仅勾勒出古代杭城的面貌,也确定了城市的边界。当河流成为了城市运转中的主干,它的流动便不再是单纯的自然行为,杭人日常“东菜西水,南柴北米”的迫切需要,让它实际上以“道路”的面貌出现在市民生活之中,而架设在城内河道上的一座座桥梁,充当了这种道路的延伸。河桥与道路,形式不同,却有着趋同的连通本质,浮在水上的杭城,它的历史即是趟着桥道走来的历史,如果说运河是杭城的笔画,那么桥梁便是它的标点。

于是,在旧时杭人的观念中,似乎默认城市的交通网是由桥道构成的。南宋《咸淳临安志》卷二十一“桥道”一节,大部分篇幅都是沿河而建的各式桥梁,而以往真正的“道路”仅记载了御街一条。又,明代《成化杭州府志》卷一到卷四部分是记录城市区划概况的“封畛”,其中卷三收录街巷,紧接着的卷四便记述桥梁,明显是认为二者类同或视二者为一类,成书稍晚些的《嘉靖仁和县志》亦是如此,卷二封畛篇将桥梁列叙其中。再又,清代《乾隆杭州府志》卷四为城池(城门),卷五为市镇,卷六为桥梁,内容上以河系桥,以桥说城,不单独将城市的街巷设为条目,《民国杭州府志》基本复刻了这一叙述结构,仅篇目稍加扩充,卷五城池、卷六市镇、卷七桥梁。

在城市交通网中,桥作为河流和陆地之间的节点,它的出现完全是人主观改造的结果,遇河架桥,这是实用需求,是大多数桥梁出现的缘由;逢险设桥,这是安全需求,长征期间四川的大渡桥、韩世忠与苗刘乱军激战的德胜桥皆是如此;情思寄桥,这是感性需求,如许仙白娘子相会的断桥、十八相送的长桥。按照桥的形制来说,杭州一带最常见的古桥是拱桥和梁桥,前者跨越能力较大,经久耐用,也比较美观。这是因为桥面受到的压力会经由拱形传递,进而分摊到各个桥墩上,如拱宸桥、广济桥皆是横跨大河的多孔石拱桥;后者横穿两岸,平直铺排,结构简单,建造较为容易,缺点是承重能力有限,适合作为单纯的人行桥,不适合通行车辆货物,比如杭州城西横跨宦塘河的祥符桥就是一座五孔石梁桥,长28米,不到拱宸桥的三分之一,相比之下纤巧了许多。

杭州地方志中的许多桥梁,它们的历史常常可以追溯到千年之前,而我们依旧能在当下的时空中与之相遇,比如潮王桥,为纪念唐代抗潮义士石瑰;井亭桥,为纪念留下诸多惠政的刺史李泌;龙翔桥,因宋理宗即位前居住于附近。它们中的一些在历史的淘洗中保留了下来,延续着古意,但更多的是顶着古桥名字的新桥,是坍塌损坏后重修的结果,很多还不止一次,不断地重修,意味着不断地被时代需要。其实,当桥梁因需而生,融入城市生活日常后,它的存在就不仅仅是可感可见的梁木和石料,更是一种城市共同文化记忆的沉淀,成为了解读城市过往与当下的标点,正如威廉·福克纳所说:“过去其实并没有真正的过去,过去就活在今天”我们都是这样趟着历史的桥道走来,并感到心中如此温暖。

从桥名到片区

马可波罗曾如此回忆元代的杭州城:“行在杭州,环城诸水,有石桥一万二千座,是世界上最美丽华贵之天城”,虽有夸张成分,但桥梁之于杭州,的确十分具有存在感,这从地名中便可见一斑。

如天水桥,拱墅区天水街道因之得名,天水巷、天水桥小区、天水桥公交站、天水桥小学等桥附近的区块名称均以之命名;如狮虎桥,位于拱墅区武林路一带,附近的狮虎桥路、狮虎桥路小区、狮虎桥公寓、狮虎桥河下均以之命名;再如坝子桥,中河之上,地跨拱墅区长庆街道与潮鸣街道,附近有水上公交7号线坝子桥站。除却不断“复制”桥名进而衍生为一个地名族群外,一些桥梁同样可以直接指代片区,如施家桥、南星桥、丁桥……桥梁名称的片区化,不仅是出于一种文化的认同,亦是对城市肌理的追根溯源。

随着城市的发展,渐渐地,街代替了河,路抹去了桥,狮虎桥所在的清湖河,天水桥所在的市河,以及他们本身都在这一场轰轰烈烈的进程中,如同变长的指甲,被新陈代谢掉了,对它们留下的痕迹,很多人处于日用而不知的状态。

▲老墙旧影

天水桥,原名天水院桥,故址在中山北路与体育场路交叉处一带,南宋《咸淳临安志》卷二十一载:“天水院桥,六部架阁库前。”1960年填平小河(非今日杭州城北之小河)后,天水桥随之被拆除,天水桥至武林路段扩建成为体育场路之一段。元代,天水桥亦称作岁寒桥,对此,身处当世的元末文人王梧溪也颇为不解,只能猜测“御于岁寒桥,岂有避天水赵氏之嫌,而称为岁寒欤?”王梧溪所言的“天水赵氏”,是赵这个大姓的一处郡望,发源于今甘肃省天水市,自两汉以降,仕宦辈出,相传两宋的赵氏皇族便是天水赵氏的一个分支,陈寅恪先生即称宋朝为“天水一朝”,可能在元代主政者眼中,位于赵宋故都杭州的这座名为天水的桥梁,前朝的元素实在过多,不得不改。新桥名岁寒,该词指一年中极寒之时,所以孔子云“岁寒,然后知松柏之后凋也”,借指君子坚韧的品格。而据五德终始说,地处炎热南方的南宋政权属于火德,所以赵宋又称炎宋,元朝来自寒冷的北方,属于水德,因为水克火,故能取宋而代之。如此看来,“岁寒”之名,大概缘于对前朝正统性的压制。

狮虎桥,故址位于狮虎桥路与狮虎桥河下交叉口处,上个世纪七十年代,浣纱河填平作马路,马路之下建成防空洞,而河水改为地下排水渠通过,狮虎桥遂不存。“狮虎”这样一个充满野性的名字,出现在武林路与延安路两处热闹街市之间,就好像历史给我们开了一个小小的玩笑。其实在清代以前的宋、明方志中,均将狮虎桥记为“师姑桥”,清《康熙仁和县志》载:“师姑桥,亦名狮虎桥,康熙二十六年重建。”从“师姑”到“狮虎”的转变,大概是出于当时杭人方言中二词音近的讹传。至少到民国时期,“师姑”一词仍是人们对它的记忆,民国《晨报》曾刊载一则新闻:“在西大街尼姑桥2号门牌,破获共逆党总机关。”在国民党白色恐怖时期,中共浙江省委机关的一处旧址便位于此处,而尼姑即是师姑,想来此桥的出现应与之有关。今日湖州、温州、苏州等地均有以尼姑、师姑命名的桥梁,考其原因,或是地处庵庙附近,或是庙宇内供奉观音,或是因尼姑募资修建,亦或是尼姑有关的故事传说,师姑桥之名,大概也不外乎此吧?

坝子桥,位于杭州东河最北端,北接大运河。南宋《淳祐临安志》卷七载:“城南左厢,坝子桥”后接注释小字“改名顺应”,几十年后的南宋《咸淳临安志》卷二一将这个顺序掉转了过来:“城南左厢,顺应桥。”后接注释小字“元名坝子桥,艮山门外东”。这一改变值得玩味,较之城内运河,杭城之外的大运河的河道低且宽,所以于交汇处设坝,一者为节制城中水源,二者为换乘便于城内行驶的小船,坝子桥之名或者其本身便由此而来。至于更名后的“顺应”,以可得的相关文献而言,并未寻得出处,如果仅从字面意思出发,这是一个带有官方教化色彩的词汇,巧合的是,记载“坝子”改名“顺应”的淳祐年间,是在以崇尚理学著称的南宋理宗皇帝治下,而理学讲求克制个人欲望,追求天理,几于同时期的《朱子语类》卷七四记载了理学宗师朱熹的看法:“物来顺应者,简也”。如此看来,桥名“顺应”正是这种当世政治显学的一处具象化。不过后世的明清方志均将此桥记为“坝子”,坝子桥之名,经历了俗称——雅称——俗称的演变,这种雅俗之变亦同时发生在归锦桥(俗称卖鱼桥)、衣锦桥(俗称半山桥)、梅家桥(原名通济桥)等诸多杭城古桥的历史中,它们的存在,体现着一种朴素的、人民的力量。

▲坝子桥

流动的密码

如果稍加留意,我们会发现,桥在很多时候是以搭配组合的形式出现在我们的视野中,运河边的一些集市、粮仓、庙宇都与桥相伴相生。以上述三桥为例,天水桥附近有南宋省仓上界、供给军马的草料场;坝子桥附近有菜市、鲜鱼行、广丰仓、香乳庵;狮虎桥附近有纪念江潮之神晏公的漕运寺巷、武林路的前身狮虎桥街,种种迹象几乎可以肯定,它们之间存在某些关联的因素。

▲武林夜市

这种关联首先源自于桥本身,作为陆路交通与水路交通的连接点,许多桥的前身即是码头,《重建宝善桥记》载:“宝善桥者,前本官埠,后建舆梁”,《光绪杭州府志》载:“永宁桥,隽堰东北七里,旧为渡,曰李王渡。乾隆三十五年创建石梁,跨大河南北。”他们之间呈现出一种穷则开埠,达则架桥的迭代关系。在漕运时代,当朝廷的征收指令获得了普遍服从,四方的物资便沿着水陆交通网的毛细血管纷至沓来,这一过程中,运河桥梁往往会成为优选的停歇之处,于是,桥与仓的联系便被适时构建出来,以至于许多桥顺势有了仓的名字,如绍兴老城的仓桥、杭州别称仓桥的高桥,这是一种自觉发生的融合。这些粮仓大致发挥三种功能:一为供给官用和军需,天水桥附近的省仓上界即是如此,其原是杭州地方的州县粮仓,宋室南渡后扩大规模,《咸淳临安志》载:“为敖八,受浙右米,以供内人、宰执、百官、亲王、宗室、内侍,及皇城班直与吏之役于省部者。”一为常平仓,如坝子桥附近的广丰仓,由官方统筹,丰收之年购入粮食,歉收之年平价卖出粮食,以起到平抑粮价的作用,一为义仓,如江涨桥畔的富义仓,必要之时开仓放粮,接济百姓,有着社会福利的性质。

桥、码头、粮仓的共同之处在于,它们都是这个流动着的过程中的一处中转的标点,是暂停键,也是连接符,在人的精神世界,桥也营构了这样一处特殊的场域。奈何桥表现的是生死别离,桥的两边是阴阳两隔的地府与人间;鹊桥寄托了真挚的爱情,桥的出现穿越了天人之隔,正如日人伊藤学所说:“桥能满足人们到达彼岸的心理希望”,经由桥梁渡河到达彼岸世界,这是颇具宗教意味的。于是,另一种与桥相组合的元素出现,这便是桥边的各式寺庙。如狮虎桥街附近的晏公庙,姚靖《西湖志》载:“公名戍仔,江西人。元初尸解,后显灵江潮间。洪武初封平浪侯,故军营、漕运之所往往立庙。”晏公在一次向都城押送丝织品的途中离世,而道教认为这是得道升仙的表现,即是所谓“尸解”,随后与之相关的灵异故事流传开来,此举在明初得到官方鼓励,晏公遂作为护佑一方水路的精神图腾受到广泛敬重。

而寺庙的存在意义不止于此,因信众众多,香火旺盛,人流聚集也孕育了商机,于是就有了庙会。旧时坝子桥西有香乳庵,明清之际的《魏季子文集》载:“仁和三省沈翁,设茶饮行路人,而建庵居僧,修祭以董其事”坝子桥一带水路行人众多,设庵施茶,这与拱宸桥西的中心集施茶材会公所异曲同工。有趣的是,这次是先有人的集聚,后建庙宇,与前述庙会的演化方向刚好相反,其实逻辑是清晰的,桥、市、庙,人群流动的指向永远是它们存在的理由。