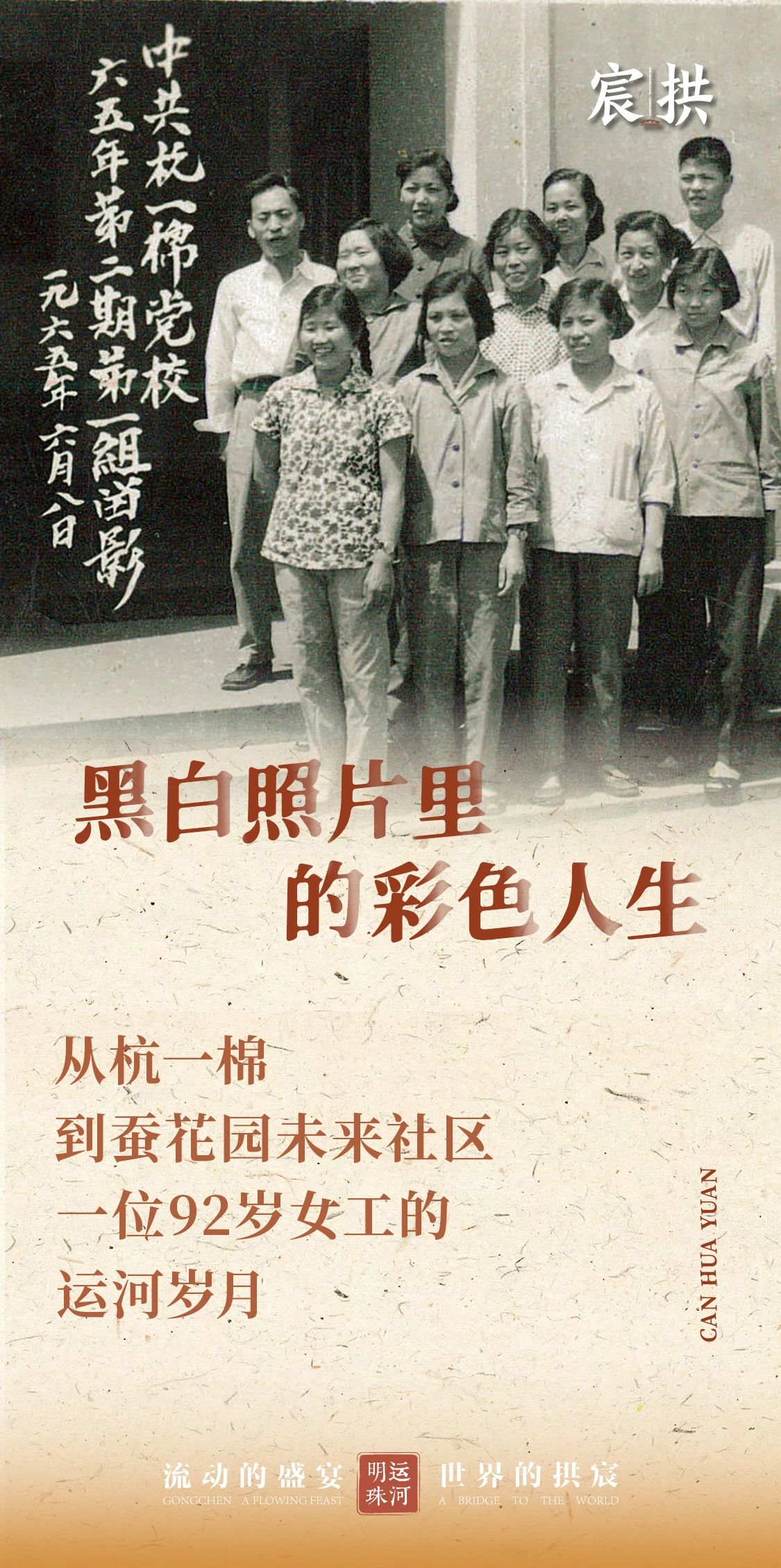

从杭一棉到蚕花园未来社区,一位92岁女工的运河岁月

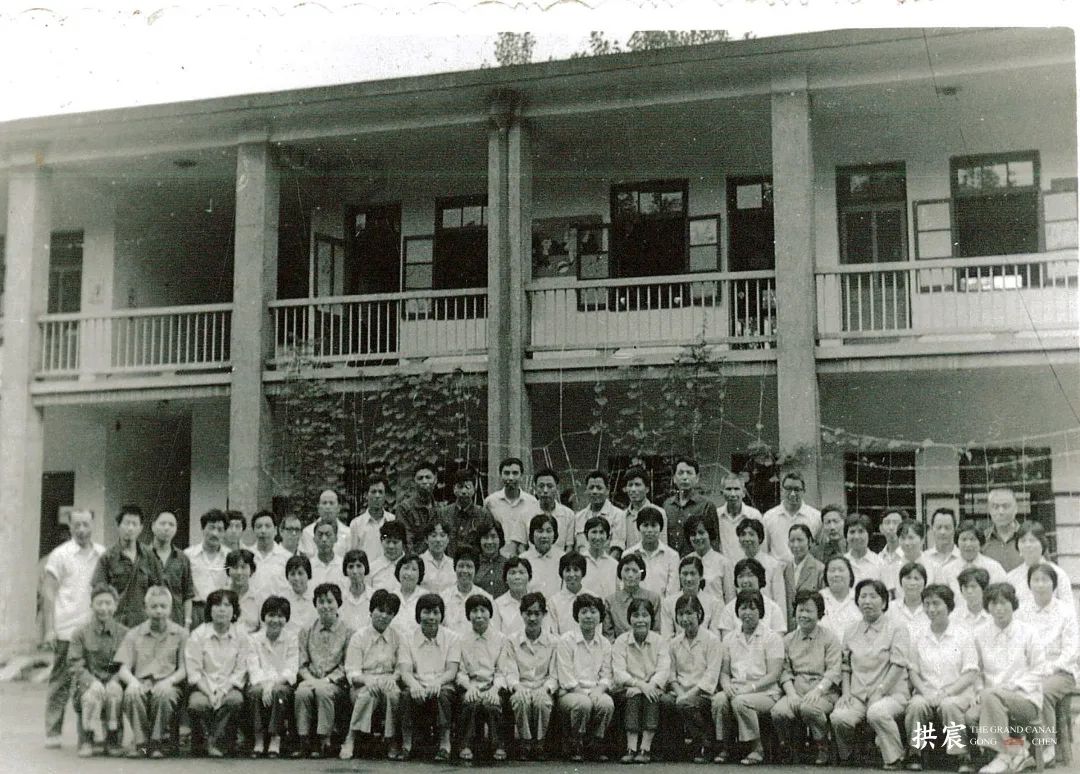

“这个是陈兰萍,这个是朱月琴,后头站着的7个都是我徒弟。”92岁的王文英奶奶轻轻摩挲着黑白老照片,思绪被拉回热火朝天的大厂时代。

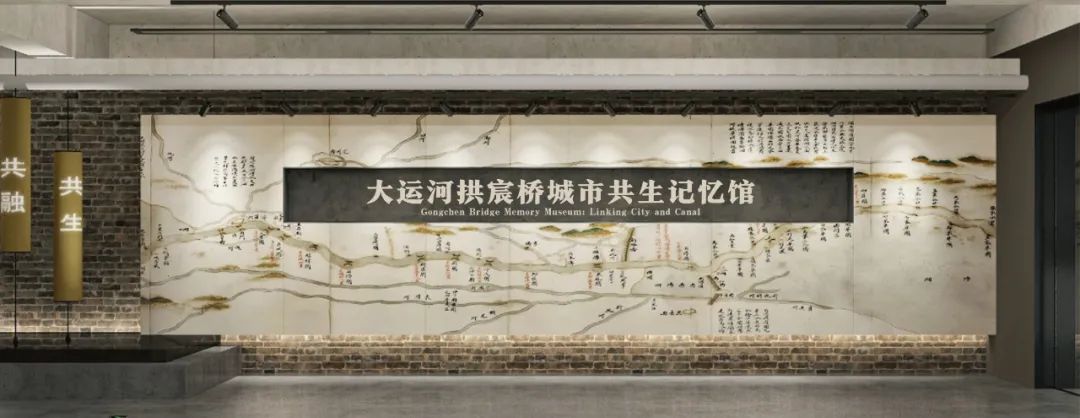

此前,王文英得知位于蚕花港邻里综合体的大运河拱宸桥城市共生记忆馆公开征集藏品,她从家中找出珍藏的十多张老照片,一并送到社区,黑白画面定格了一个个属于拱宸桥大厂时代的生动记忆。

望着窗外上塘高架车水马龙的繁忙景象,这位九旬老人打开话匣子,向我们讲述了她与拱宸桥这片土地超越半个世纪的不解渊源。

▲提供照片的王文英奶奶

眼前这个精神矍铄的老奶奶,是杭州纺织业发展史的重要见证者——1948年参加工作后,王文英先后在长安纱厂、杭江纱厂和杭一棉工作,将自己的整个职业生涯献给了杭城的纺织业。

在王文英的人生坐标中,拱宸桥毫无疑问占据着最大跨度的时间刻度:上世纪50年代进入杭一棉工作,直至1985年退休;上世纪90年代搬到瓯江新村居住,后因拆迁分房至蚕花园社区,于2002年居住至今。

▲杭一棉旧照

▲2002年10月,拔地而起的拱北小区新楼

自豪、光荣,是王文英在拱宸桥工作的最大感受。

“很辛苦的,我们筒摇车间24小时不能停工,三班倒,轮到晚班的时候,下班已经是半夜11点了,我蹬个脚踏车,从拱宸桥骑回当时在宝善桥的家。”王文英回忆道,直到自己退休时,拱宸桥地区柏油路都不多,更别提用来照明的路灯了,条件虽艰苦,但王文英脸上总是洋溢着笑容,“拱宸桥地区是当时杭州重要的轻工业基地,能进浙麻厂、杭一棉、杭丝联三爿大厂工作,可是很光荣的。”

▲1960年8月8日,中共杭一棉材料科党小组全体党员合影

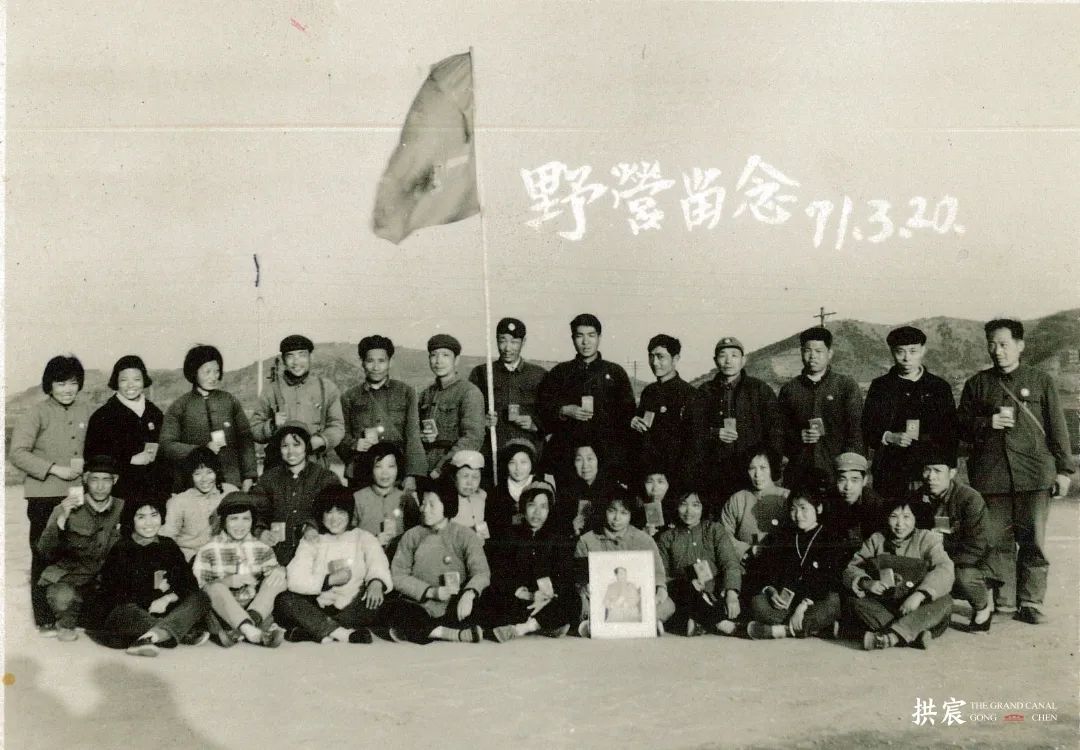

▲1971年野营留念

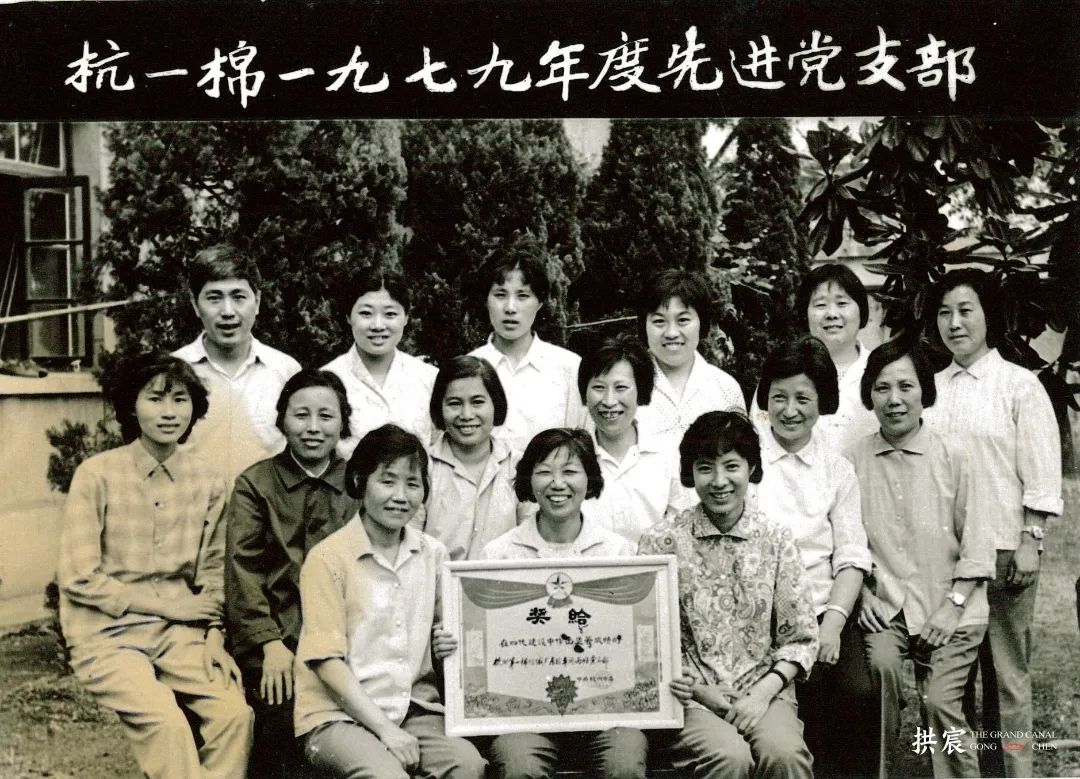

▲杭一棉1979年度先进党支部

大厂时代的拱宸桥地区有多热闹?据王文英回忆,光三爿大厂鼎盛时期员工加起来就有两三万人,每天上下班时,推着自行车的职工乌泱泱翻过拱宸桥。除了本地职工外,还有不少外厂职工“慕名而来”。“拱宸桥这片女职工很多,当时杭钢、杭氧这些厂经常找我们工会搞联谊活动,大厂女工找对象特别走俏。”王文英笑着说道。

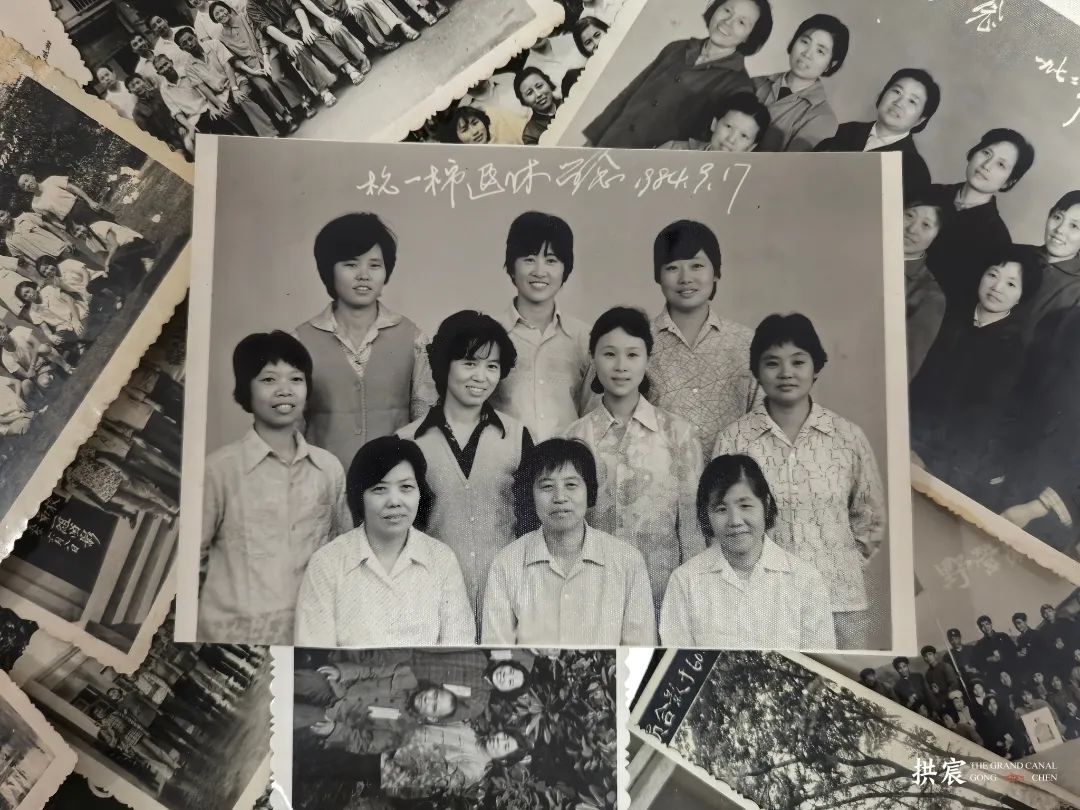

拿起一张1984年的黑白照片,留着干练短发、穿着衬衫的王文英坐在前排右侧,一抹浅笑挂在脸上。“坐在正中间的是三班的值班长沈桂凤,这张合照就是她退休的时候拍的。”王文英又指指后面站着的两排女工,言语间满是骄傲,“都是我徒弟,入党我还是她们的介绍人,关系很好的,我退休了之后每年还会来看我。”

▲1984年杭一棉退休纪念,前排右一为王文英

▲杭一棉部分职工合影

十多张老照片,自然无法完整还原王文英在拱宸桥工作的三十余载岁月,然而照片中一张张生动的面庞,却拼凑起拱宸桥一段珍贵且值得铭记的历史。

问及为何愿意将收藏多年的老照片捐赠时,王文英没有直接回答,而是讲起了她如今在拱宸桥每天的生活。

“别看我90多岁了,每天早上要走20分钟路,穿过上塘路往南走到美好国际大厦楼底下,和大家一起跳跳广场舞,结束之后回家顺路买点新鲜蔬菜。”或许是坚持锻炼的缘故,王文英身板硬朗,精神头很好,“我自己每餐烧一只蔬菜,荤菜要么女儿送过来,要么我到楼下社区食堂打包。”

王文英特别爱干净,白天的空余时间就把一室一厅的屋子打扫得一尘不染,忙活完了就在窗边发会儿呆。

▲蚕花园社区阳光老人家定期开展老年人免费理发服务

“原先都是田畈,周边的高楼、高架都是我看着造起来的,这些年变化太大了,我对现在的生活百分百满意!”王文英望着窗外,细细说起她亲历的转变,“以前菜场都是棚儿搭搭的,一到下雨天,地上污水横流,都是水汪塘。你们小年轻觉得打开水龙头有自来水太正常了,但在上世纪七八十年代,大部分人家是没有自来水的,我们要用水只能靠扁担去挑。”

提及拱宸桥地区的变化,王文英来了兴致——现在的运河里开着水上巴士,一船船游客上岸来感受拱宸桥的人文与景致,还看到不少外国面孔,以前的运河上都是砂石船,靠近市二医院的位置曾经还有个码头;运河水质变化就更大了,如今大家都愿意去河边绿道荡荡,微风吹过很惬意,但就在三四十年前,走到运河边就能闻到异味;配套设施更是天壤之别,上世纪五六十年代,杭州人要看个电影,大众电影院肯定是响当当的牌子,到八九十年代还能打台球、玩游戏机,很闹猛,但是其他的配套就相对欠缺了,现在家门口就有菜场、医院、学校、公园、文化空间、养老服务阵地等,有什么需求15分钟路程内基本都能解决。

▲拱宸桥地区老照片

▲现在的拱宸桥地区

“发展太快了,我多少高兴都不晓得。”王文英说,正是因为感受到了拱宸桥发展带来的便利,因此家门口的大运河拱宸桥城市共生记忆馆征集藏品,她没有犹豫就把照片捐赠出去。“老照片是大厂时代的见证,我是如今发展的见证,现在就一个愿望,身体健康多活几年,能多看到这里今后更多的变化。”王文英爽朗地笑起来。

▲大运河拱宸桥城市共生记忆馆效果图

眼下,蚕花园邻里综合体正在书写新的城市篇章。社区食堂3月开业,农贸市场6月刚刚试运营,蚕花广场正在如火如荼的改造中,最令人期待的大运河拱宸桥城市共生记忆馆,也在紧锣密鼓地布展。如王文英这样的拱宸老居民提供的老照片、老物件,将在这里焕发新的生命。