运河边文化的守望者:吴理人吴娴父女的丹青传承与破局之道

在杭州拱宸桥桥西直街17号,推开吴理人民俗艺术馆的门,走上二楼,时间仿佛变得缓慢而丰盈。南北通透的窗棂将千年运河与古朴戏楼尽收眼底,坐在这里,仿佛“坐在了水上”。这处由书法大家沙孟海1984年为吴理人先生题写的“寒碧轩”墨宝,承载着吴理人、吴娴父女两代人对杭州运河文化刻骨的眷恋与创新的使命。最低十几元,便可安坐一日,让运河的脉搏与文化的呼吸悄然渗透身心。

▲吴理人民俗艺术馆二楼

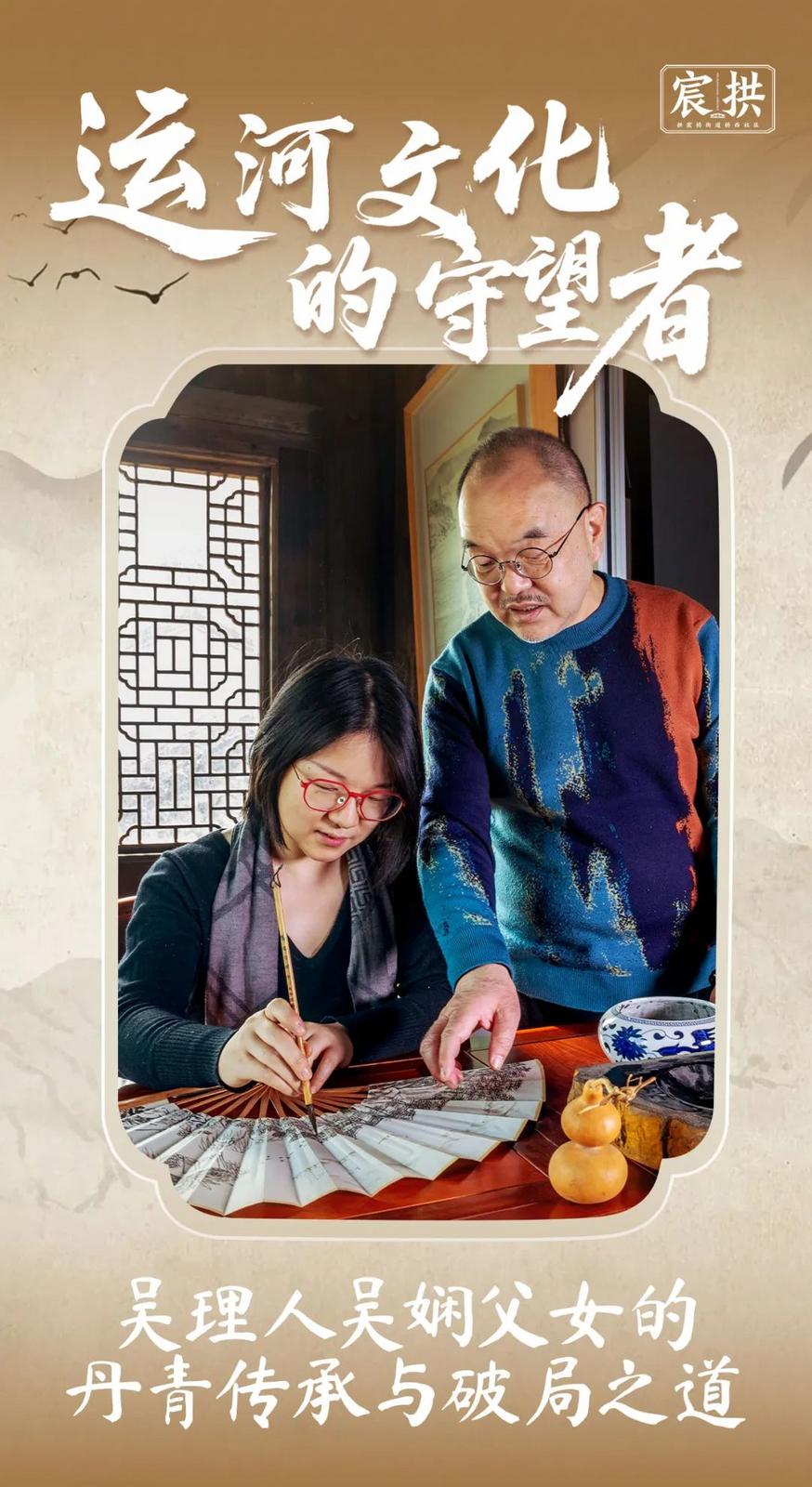

▲吴理人和女儿吴娴在艺术馆内进行画作交流

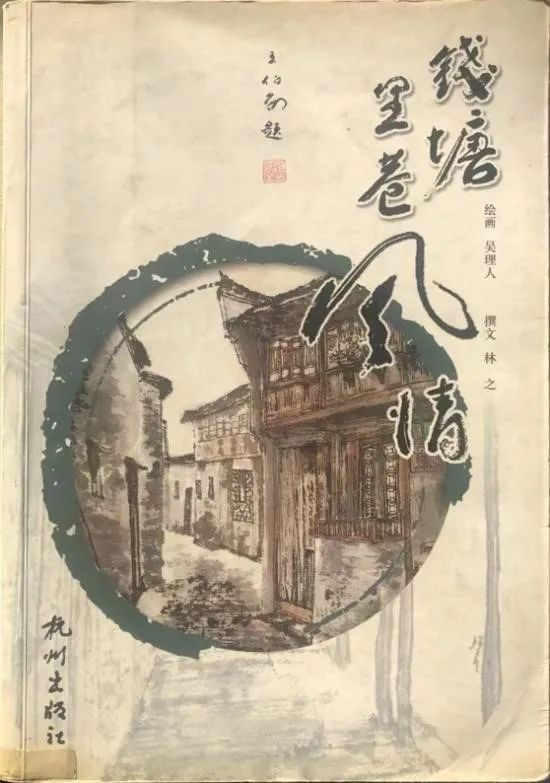

吴理人的运河情结,深植于老杭州的市井烟火。1957年出生在运河边的知识分子家庭,他成长的记忆里满是“人民的运河”:运河边谋生的船夫、河畔嬉戏的孩童、洗菜淘米的主妇等等。城市迅猛变迁的浪潮中,吴理人敏锐地捕捉到消逝的危机,那时他毅然拿起画笔,投身“抢文化”的无声战役中。从《钱塘里巷风情》到《中国风俗图志》杭州卷,他的画作不是单纯的风景描摹,而是刻录城市遗传密码的容器。

▲吴理人创作的《钱塘里巷风情》

他的每一幅作品都像是一把打开城市记忆之门的钥匙,用艺术的形式封存着那些正在消逝的城市密码。当富义仓在推土机前岌岌可危时,这里有他的奔走呼号,也有加入古都历史学会和同仁们一同保卫这一重要的运河遗产付出的努力与坚定。“雨巷、孩儿巷这些诗词里的地名,老底子的模样如今也只能在画作里感受到诗人笔下的意境与彷徨,” 吴理人语带怅惘地说道:“现在的运河,我叫它‘沟’了。” 这种对文化消逝的痛切,正是他数十年如一日坚持的动力,创作留存上千幅大运河作品与故事,开创运河画派也为他赢得了“画说运河第一人”的美誉。

▲吴理人和联合国专家

女儿吴娴的运河记忆,则始于童年跟随父亲写生的足迹。当幼儿园大班同龄人在教室认字时,她已跟着父亲沿着运河走了整整一年,画笔下的运河风情悄然融入她的血脉。而吴娴对父亲的敬佩之情溢于言表。她回忆起自己小时候,父亲总是带着她四处写生,那些老街巷尾是父亲停留最久的地方,塘栖运河岸边等,都留下了他们父女俩的足迹与画作。那些年,吴娴在父亲的熏陶下,不仅学会了画画,更在内心种下了文化的种子,对后来的读书工作冥冥之中有了深渊的影响。

“我从小就对父亲充满了敬佩,他对画画的喜爱与深度探究实地写生的坚持是多么不容易的,特别是他们那个时代,城市快速发展,他还能保持初心,真的很难能可贵。”吴娴说。她深知,父亲的艺术之路披荆斩棘,但正是那份对艺术的执着与热爱,以及在调研过程中老人们眼中的希望,让他从热爱更多了一份责任走到了今天。

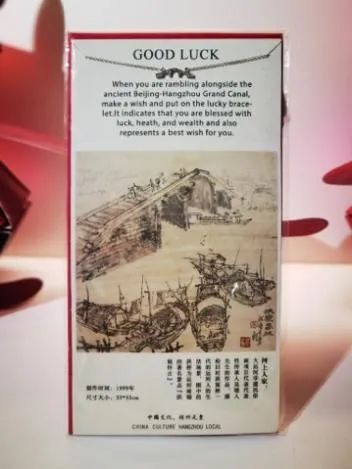

学院派出身的吴娴,毕业后成为知名丝绸企业最年轻的80后设计总监,在一次次为丝绸发展做些力所能及的事的时候,也让她对责任有了更多的理解,看着父亲常年的坚持与坚守,萌发了想为父亲和这座城市的文化宣传做些力所能及的事,2013年她下定决心走出了舒适圈,“不破不立”,她这样形容自己的转身——从设计总监到运河文化运营者,从知名丝绸品牌的设计师到拱宸桥边的民俗馆的主理人。 她深知父亲那一代“杭铁头”式的坚持啃下的硬骨头是她的根基,但她希望用轻松的设计语言,将千百年的运河文化中国艺术走进百姓人家,需要新的语言。吴娴的文创策略充满温度与洞见。早在2014年,她以父亲名作《拱宸春秋》的河上人家为灵感背景,提炼出“走运”这一深植运河文化基因的概念,设计出“走运饰”手链,并一举夺得当年杭州市旅游纪念品银奖。这不仅具有父亲走运河画运河的历史背景故事的渊源,开启河上人家的新时代,也是开启了吴娴创业之路。

▲吴娴设计的“走运饰”作品

▲吴娴设计的京杭香韵陶瓷套装获得“中艺杯”创新设计铜奖

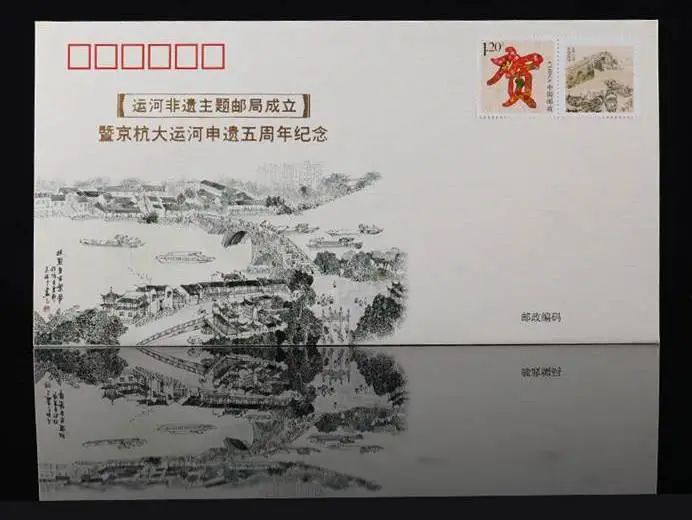

2017年7月15日,吴理人民俗艺术馆在运河边扎下根来,成为桥西历史文化街区一道独特的风景线。艺术馆的空间设计本身即是对运河文化的隐喻:二楼通透开阔,可移动的家具让空间自由呼吸,承载展览、活动与文化分享,是纯粹的精神场域,坐拥运河千年风华。一楼则务实灵动,是与知名品牌联手打造的文创天地——中国邮政的运河邮筒、万事利的运河丝绸、王星记的运河雅扇……这些合作是品质的保证,也为传播当下杭州文化品牌树立标杆与代表,犹如父亲笔下的城市时代经典。

▲和邮政合作的杭州运河主题邮局

如今吴娴主导设计的运河主题扑克牌火爆街区,打响世界的杭州文化牌,三副扑克各56张牌面皆为父亲吴理人的画作精华,最便宜的定价仅15元。“文创的意义重在文化传播,”吴娴目光清澈:“我不希望当喜欢它的人们因为高昂的价格而犹豫放手,那是文化传播的失败,也是我们做文创产品人的失败,它不应该有高价位的设计门槛,它与艺术品不一样。” 富有哲理的话语背后是她对文化传播本质且深刻的理解:真正的传播需要让百姓感走进来,让文化与艺术之美没有价格门槛,这样才能提升国民审美。

这种真诚更渗透到吴理人民俗艺术馆中的每个细节:餐巾纸上印着吴理人的运河小品;奶茶用一级茶搭配澳洲鲜奶,0添加的手工糖浆;熏鱼来自杭城口碑老铺;连刨冰机都精挑细选。吴娴的经营哲学朴素而有力:“一楼杭州特色原创集合店,零售让这家店活下来;二楼是做品牌口碑的,你点一杯杭州龙井、西湖藕粉就可以坐上一天,看看老师们写的关于杭州书让自己慢下来,并有机会和老师聊聊杭州,后回去向朋友讲述这里的故事,就是最好的传播。”

接过父亲衣钵的吴娴,将学院派的创新思维注入运河文化传承。她深谙在当代激活传统需要“破圈”:她主导孵化的运河小精灵“八夏”,以年轻态形象连接古今;与中国邮政共创的运河主题邮局,让明信片成为流动的运河名片;与王星记、雷峰塔等老字号深度合作,碰撞出兼具传统底蕴与现代审美的文创精品。

如果说文创产品是运河文化流动的载体,那么每周六下午的百期 “画说杭州”公益分享会,则是吴理人民俗艺术馆为市民精心打造的一个深度沉浸的杭州文化磁场。如今已成功举办23期的分享会,早已超越了简单的艺术讲座范畴,它成功构建了艺术馆与市民之间深度、持续的文化联结,将这座枕河而立的艺术馆真正变成了一个充满活力的“市民文化客厅”。在这里,分享的形式是开放的、流动的。吴理人常常亲自坐镇,他不仅是讲述者,更是倾听者。每一期都有一位文化工作者为大家分享那些行业故事以及亲身经历。在这里可以感受一代人为这座城市付出一生的闪光点,也可以聆听到久违的杭州话。当然也想为这些人做个文化合集,记录这些时代的践行者。

▲画说杭州的分享活动

从吴理人当年为消逝的街巷提笔“抢文化”,到吴娴用一杯茶、一副扑克牌践行“无门槛”的文化传播。从《钱塘里巷风情》的轰动杭城,到“八夏”运河神兽守护IP在年轻群体中萌发新芽。在拱宸桥边这座白墙黛瓦的民俗艺术馆里,两代人用不同的方式回应着同一个时代命题:如何让大运河这一“流动的文化遗产”真正活在当下、流向未来。

父亲吴理人与女儿常踱步于桥西历史文化街区,青石板缝里嵌着百年漕运的絮语。父亲的目光,总在捕捉着砖瓦间残留的市井余温与行将消逝的风物,女儿的心思,则盘桓于如何让这古街的脉搏,在文创的肌理与游客们的目光中持续鲜活地跳动。

吴理人喜欢泡一壶清茶,在窗边执笔凝望运河。那流淌了千年的河水,映照着一位老人用画笔守护城市记忆的虔诚,也映照着一位女儿用智慧与热忱打开文化传承新征程的勇气。他们喜欢桥西,喜欢大运河,运河汤汤,文脉悠悠,吴理人吴娴父女的故事,正是“人民的运河”最温暖、最坚韧的注脚。

▲吴理人民俗艺术馆内杭州特色奶茶、茶食套餐