24张黑白照片解码杭州女孩的运河乡愁

或许你见过,空无一人的拱宸桥?

空无一人的高家花园?

空无一人的富义仓?

空无一人的通益公纱厂旧址?

……

自2014年中国大运河申遗成功以来,运河畔逐渐成为火热的旅行目的地。河畔、桥上、亭内,人头攒动,好不热闹。

而当从热气腾腾的桥西直街跨入大运河数字影像馆,面前则是24幅冷静陈列的灰色影像——丰富的灰色调描摹出每个细节,依然是运河畔熟悉的场景,却几乎空无一人。拱宸桥、高家花园、通益公纱厂、富义仓……明明是最熟悉的地方,却像存在于另一个时空。

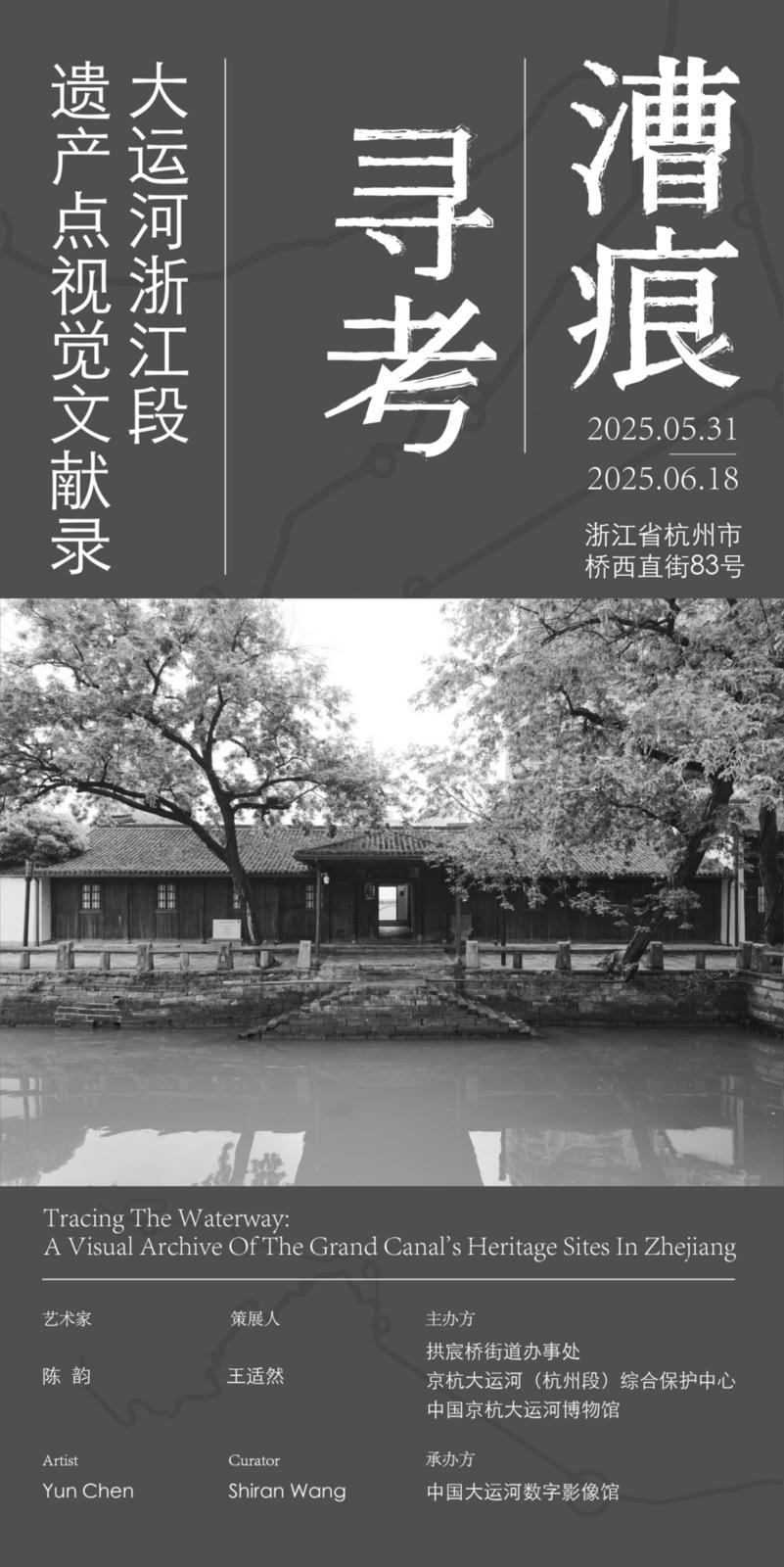

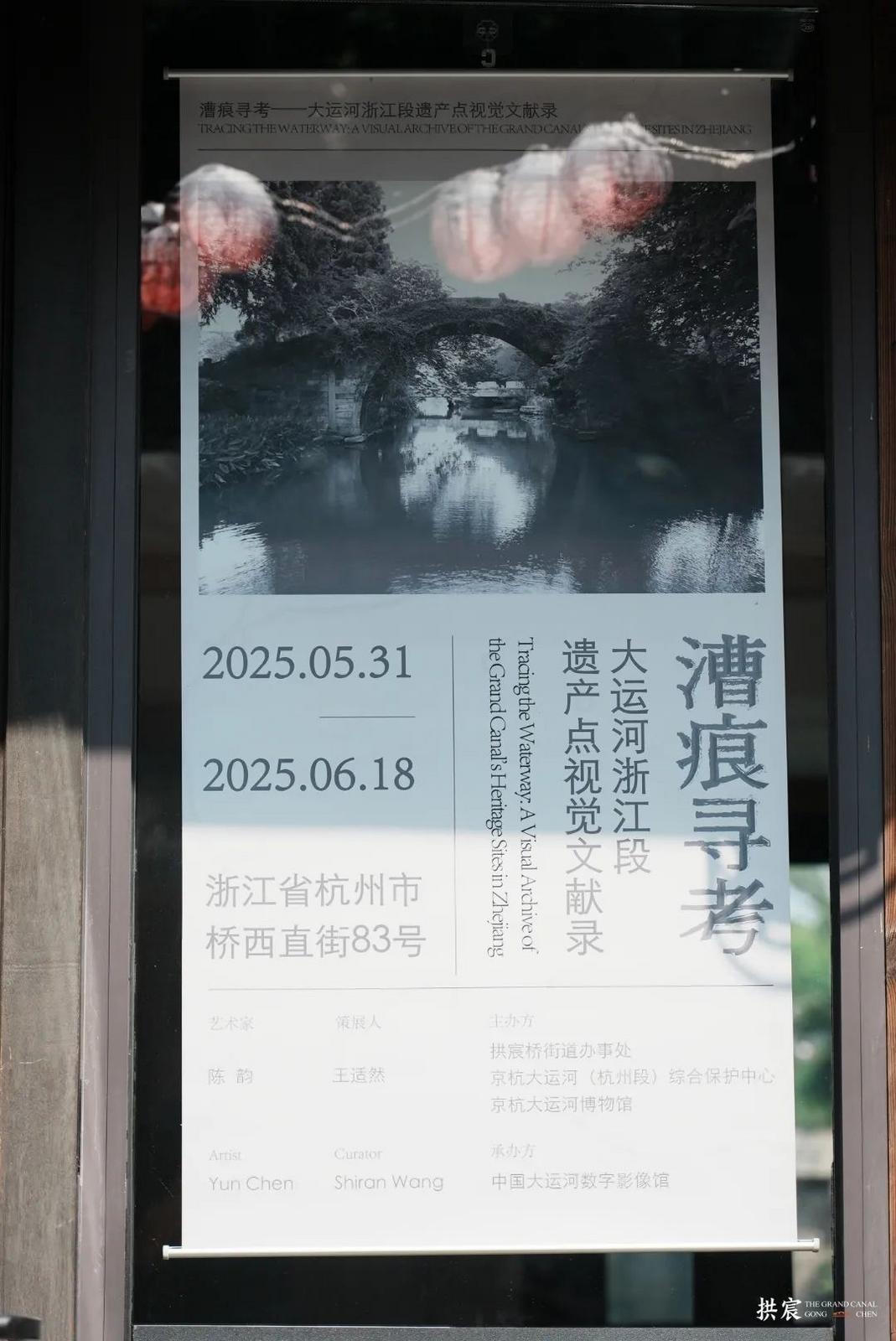

2025年,中国大运河申遗成功的第十一个年头。艺术家陈韵以田野考察的方式,逐一探访浙江段的每一处遗产点,为其建立了一份视觉文献录。展览“漕痕寻考——大运河浙江段遗产点视觉文献录”是这组作品的首展,选取的是江南运河与浙东运河的遗产点作品,陈韵和策展人王适然,试图用影像探索历史与当下的对话。

这是一场“极简主义”的展。

王适然在策划这场展时,曾想过多种呈现形式,但最终选择了返璞归真,“减少过多的干扰”,迫使观者去直接凝视影像本身。

展厅内,两面白墙挂着24幅影像作品,面向入口的墙壁呈现疏朗的图文介绍。这是空旷室内作品相关的所有。如果存在“彩蛋”,大概是落地窗边掠过的水鸟、阳光打进来时荡漾的运河波光。

画面中的镜头语言极其克制与质朴。与大运河的其他摄影作品相比,陈韵给出的视角显得平实。镜头没有聚焦于任何一个吸引眼球的单一元素,就连色彩也被剥离,呈现出一种中性的灰调,她说,“想要避免作品的甜腻,追求一种‘平淡’的质感”。

这样的创作,让人联想到尤金·阿杰镜头下的旧巴黎,奥古斯特·桑德记录的德国人像,以及贝歇夫妇的工业建筑摄影。这类摄影的共同点在于:既是具有时代特征的视觉文献,又呈现出一种质朴庄重的美学风格,并在此基础上为观者预留了主动思考的空间。

“当目光不再被纷繁的信息分散,得以全然投入作品时,影像反而能释放出更为丰沛的内涵。”在陈韵克制的画面构建下,观者的注意力得以超越单一的摄影技巧与美学形式,转而深入捕捉画面细节所蕴含的信息。

巧的是,也正是这种极简框架的“空”,反衬出了画面内容的“满”。就拿拱宸桥的影像作品来说,陈韵的镜头并非孤立地聚焦桥体,而是将周围的绿化、远处高楼的轮廓一并纳入。这让桥不再仅是一个地理坐标,而成为一个窗口,折射出与大运河血脉相连的历史纵深、文化积淀、经济脉动与社会变迁的丰富图景。

拱宸桥,浙江杭州,2025,陈韵

拱宸桥,浙江杭州,2025,陈韵

艺术微喷/泛太克315g纯棉硫化钡艺术纸

35×26.26厘米(图像)

陈韵生于杭州,长大后有一段漫长的求学生涯。先在同济大学攻读摄影学士和艺术学硕士,后又于美国普瑞特艺术学院取得艺术与文化管理硕士,并获中国艺术研究院艺术学理论(艺术人类学方向)博士学位。

大运河项目,是陈韵游历他乡求学,回到杭州后开展的首个大型艺术项目。虽然最终呈现的作品非常理性,但陈韵开展项目的初衷却是感性的。

“我从小生长在大运河周边,回到杭州的那一年,有一天晚上散步时发现运河边的生活与我小时候的记忆有着巨大的变化,这促使我想要用镜头记录运河当下的影像。因为今天的记录在将来会成为社会变迁的一页见证。”

▲点击这里,一起阅读这首运河静物诗

首展的选址,就是在如此乡土情结驱动下的巧思。

中国大运河数字影像馆坐落于运河畔,窗户让室内展览与窗外实景形成不间断的对话,创造出了独特的“在地性”体验。这次展览的作品,陈韵也多数选择展馆周边的点位,以人类学的深邃目光与艺术家的敏锐触角,将大运河从宏大的文化遗产保护语境中轻轻捧出,放回它最本真的地方语境和生活现场,使得展览不仅是对“物”的客观记录,更是对“人”与“地”情感联结的深情凝视。

▲大运河数字影像馆

开展当天,陈韵来到现场,与观者的聊天,让她觉得这场展“成功了”。

有位烫头的阿姨,指着标注着通益公纱厂旧址的影像作品说,“这里曾是自己的‘江湖’”。通益公纱厂,创建于19世纪末,在那个时期,浙江近代民族工业发展的星星之火正在点燃,烫头阿姨在影像前沉思的片刻,仿佛游离回了那个热火朝天的“大厂时代”;也有位穿着盘扣衬衫的老大爷踱步进来,站在富义仓正面影像前,端详片刻之后突然笑了,“这不是我打太极的地方么。”

当地居民的参与,让这次展览超越单纯的视觉呈现,成为一场与地方认同有关的集体唤醒仪式。

通益公纱厂旧址,浙江杭州,2025,陈韵

通益公纱厂旧址,浙江杭州,2025,陈韵

艺术微喷/泛太克315g纯棉硫化钡艺术纸

35×26.26厘米(图像)

在快速城市化的今天,影像记录正成为文化遗产保护的重要手段。“很多人觉得过去的才叫文献,但其实我们的生活每一刻都在动态的历史中,当代的记录也是文献。”王适然说,这个展览的深层意义,就在于它通过影像将动态的文化形态具象化,使“保护”不再局限于静态的封存,而是成为一种活态的延续。

陈韵拍摄大运河杭州段遗产点花费了将近两个月的时间,有些照片,她要连续拍上好几天才能选出一张。阳光的强度、角度的偏差、任何细微的变量都会影响画面的感知结果。为此,她刻意强调影像民族志的知识生产方式,以极致严谨的态度完成了此次科学创作。

“这样的作品本身就是美的”,王适然以达芬奇的人体解剖手稿作为类比,正如那些精细的肌肉和骨骼描写为现代医学提供基础视觉坐标,陈韵的大运河遗产点影像同样为遗产保护建立了一套视觉基准档案。两者皆以理性剥离表象,直指系统内部的关联,从而超越单纯的记录,构建起一种新的认知方式。

“你必须极力隐匿自己的情绪,才能邀请观者在观看时填入自己的理解和建议。”而当观者不被影响,能在照片前讲述自己的故事时,文化遗产便从静态的“保护对象”转变为动态的“记忆载体”。

目前,陈韵的这组作品已被京杭大运河(杭州段)综合保护中心,以及杭州京杭大运河博物馆收藏。王适然说,计划在将来以一场更大规模展览对大运河其他段落遗产点的视觉影像做出更完整的呈现。

“那么,你们觉得这个项目最终能在大运河文化遗产保护工作中,起到什么样的作用呢?”

面对这个问题,陈韵思索片刻后,给出了肯定的回答——

“当观众在黑白影像前笑谈或沉思时,文化遗产保护便完成了它最动人的瞬间。”

不是将历史供奉在神坛上,而是让记忆在对话中重生。