张海龙:让拱墅唱好“一路好运”这首歌

编者按

2025年正值大运河国家文化公园建设基本完成之年,在浙江省大运河文化研究院指导下,杭州市拱墅区大运河文化带管理办公室特推出“大运河国家文化公园拱墅段建设成果”对话访谈栏目,邀请大运河相关专家学者、在地一线参与者等各界代表人士,共话大运河国家文化公园的拱墅实践。本期我们邀请到了拱墅区人大代表、央视纪录片撰稿人张海龙老师,探究杭州市、拱墅区在大运河国家文化公园建设中的经验做法与未来展望。

我曾经以总导演兼总撰稿的身份,拍摄纪录片《我与大运河》。为了拍好这部片子,我在3年时间里,踏访大运河流域27城,纵贯大江南北10多万公里。

文脉鉴古今,运河话千年,在我心中,大运河有着非凡的意义:大运河既是中国古代的“互联网”,也是中国今天的“大河唱”,万物互联互通就是大运河对当代最重要的启示。

近几年,拱墅区提出高水平打造“时尚之都、数字新城、运河明珠”,对此我首先想到就是“连接”,就像运河边的小河公园的创意来自于渔网,象征的正是“大运河连接你我他”的今日价值。

拱墅依水而存、因河而兴,正在深入推进大运河文化带建设。基于此,我深耕运河文化,以通俗易懂的形式讲述运河故事,让更多群众读懂大运河,为“大运河连接你我他”而努力。

在小河街道人大、工委的大力支持下,我在小河直街东河下68号设立了“小河不小·河空间”人大代表工作站,开展大运河文化研究交流等公共文化活动,以“面对面、手牵手、心连心”的方式解民意、办实事。

▲大运河紫檀博物馆

我邀请画家高宝国来观察拱墅。在这里,他画下“小河大运猫”,让小河直街又有了新的文化IP,为来访的台湾南投县县长许淑华赠送了“中华田园猫”手绘扇。小河大运,“喵”趣横生,也是大传播。

去年开始,我先后开展运河文化五进活动——进街道、进社区、进企业、进学校、进家庭,先后在杭州上海世界外国语学校、小河街道远洋商务社区、小河街道董家新村社区等地讲述大运河自古贯今的历史积淀、名人典故,策划组织“绽放·大运河光阴流水席”活动,立足文化、经济、民生三大区块,汇聚众多大咖级的名人学者、专家领导,共同畅谈大运河,一齐探寻新时代运河文化的“绽放”之路。

我希望,拱墅区能够重点围绕运河遗产保护、文旅融合及功能转型升级三方面,积极推动运河功能再生,促进沿线区域经济社会发展和民生改善,持续推进大运河成为文化之河、发展之河、融合之河,更好地融入大运河国家文化公园建设,唱好“一路好运”这首主题歌。

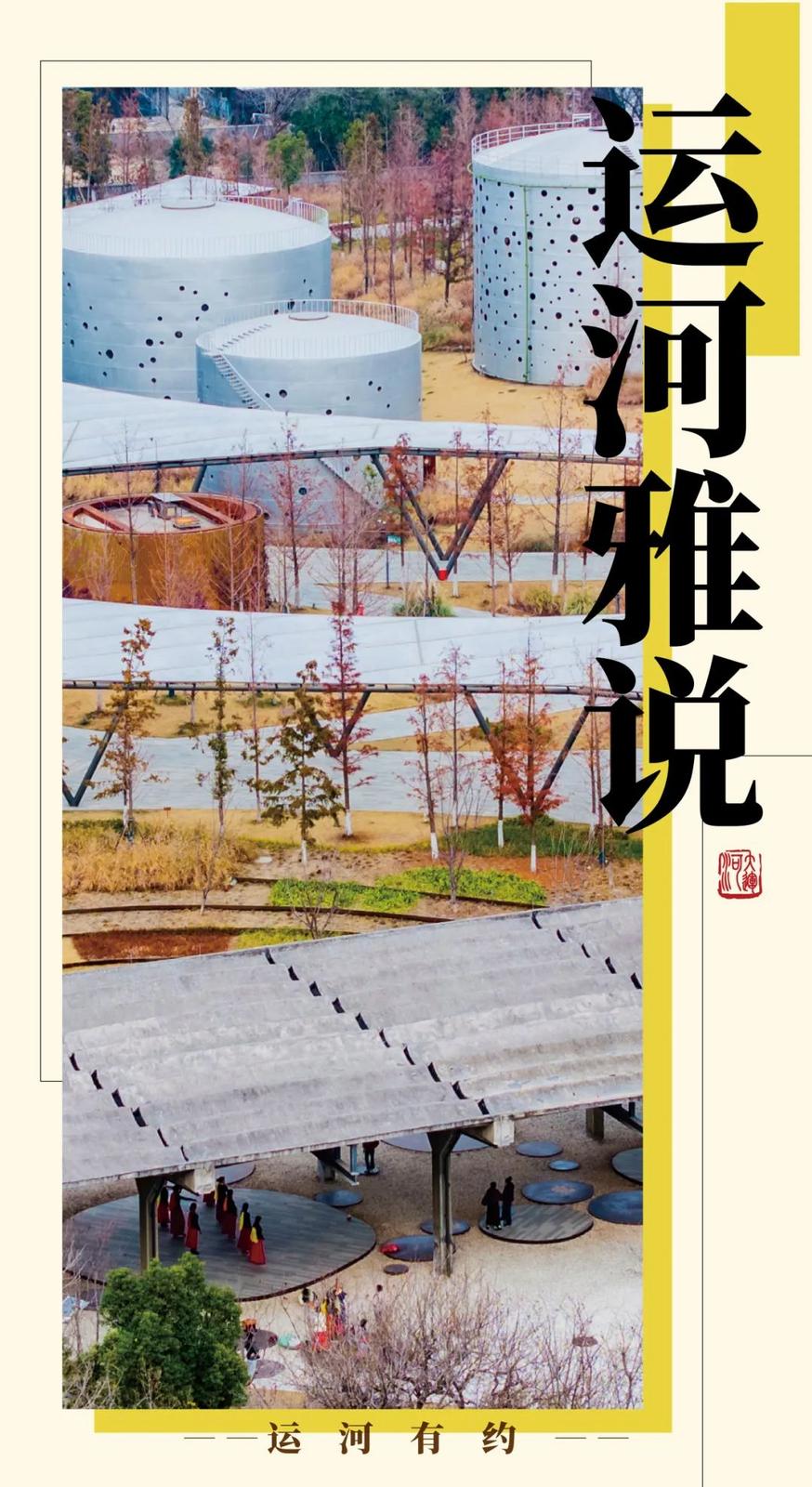

▲杭州小河公园

对此,我有几点意见建议。

第一,做好“通与融”,以大运河为媒带动遗产的保护、利用与发展。大运河的最大价值就是“连接”。大运河沿线积淀着丰厚的文化遗产并且遗产类型众多,不仅包含水利、船舶、饮食等物质文化遗产,也包括戏曲、手工艺等非物质文化遗产,但彼此之间“融通”不够。

对此,我建议拱墅区能够构建一种多维度、广视角、立体式的大运河文化发展观,充分认识大运河物质和非物质文化遗产的双重价值,将两者作为有机组成的遗产族群进行整体保护。

第二,做好“传与创”,以大运河为脉加强文旅融合的互动共生。大运河的生命力在于传承与创造,所以大运河的文旅融合应注重互动共生。经过多年发展和投入,当前大运河文化公园拱墅段基础设施建设完善,一系列历史文化品牌活动取得了较好的成效,在深度推进文旅融合的过程中,旅游得到了较好的发展,但文化发掘和文创产业则显得相对滞后,集中表现为经营商户的同质化,文创产品的单一化以及文化旅游的可观赏性和体验性不足。

对此,我建议充分利用现有优势,因地制宜建设展陈空间,以紫檀博物馆为案例,在运河桥下空间推出各具特色的博物馆与展览馆乃至文化体验中心。以遗产可持续保护和发展为目标,主动与旅游相融合。同时,增加参与性、互动性强的项目,多方面展示大运河历史文化。

文章来源:张海龙(拱墅区人大代表、小河街道文联副主席、央视纪录片撰稿人、浙大城市学院中国长三角纪录片创研中心特聘专家)