运河文学 | 每一个中国人都该走一趟京杭大运河

2013年的一天,接到一位故友来电,得知作家徐林正病逝于北京家中。

听闻噩耗,非常突然,这位有着一腔热血和满腹才华的作家,正值人生壮年,却被恶疾缠身,曾梦想骑车走遍世界的他,终是留下遗憾了。

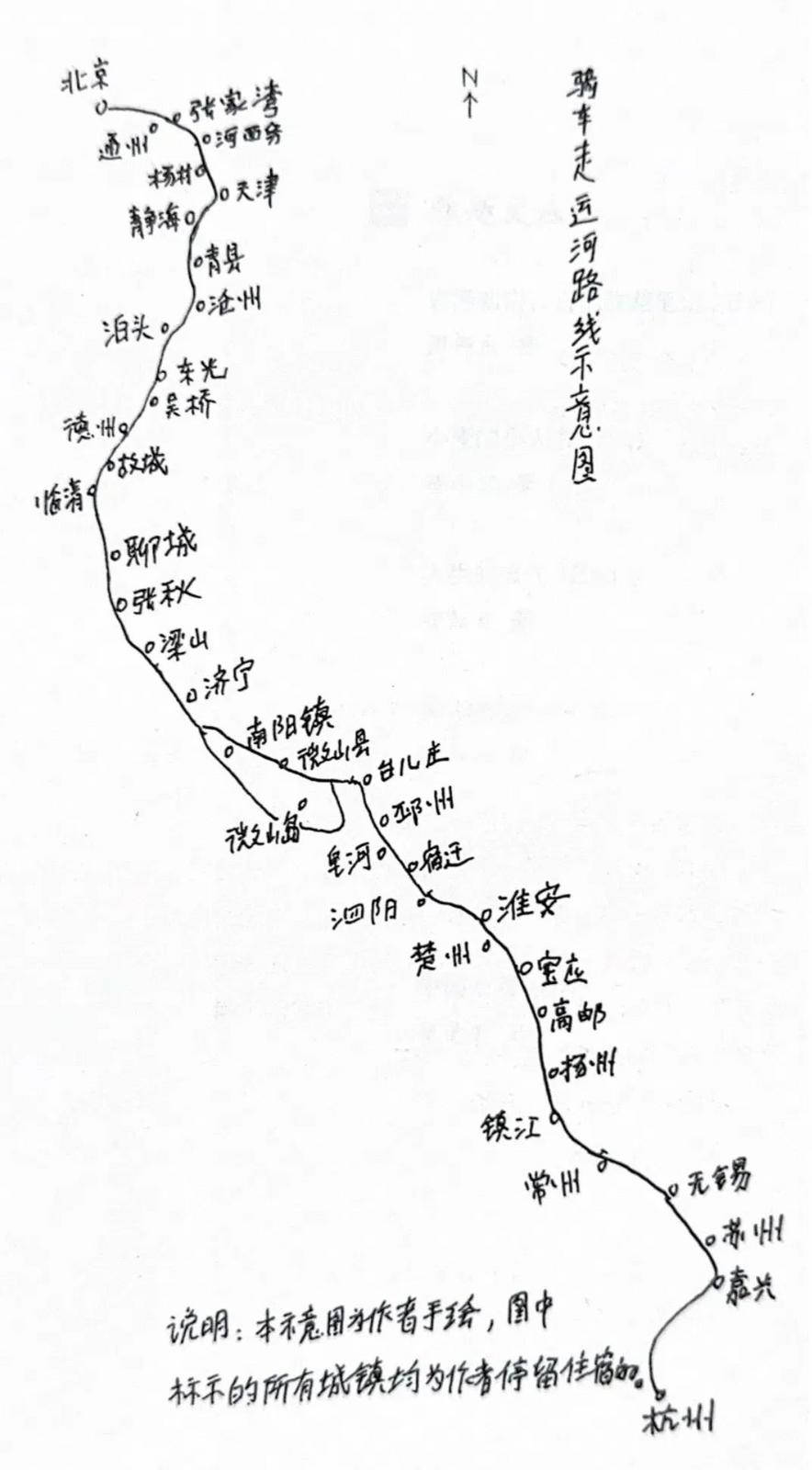

好在,他还给我们留下了《骑车走运河》《骑车走丝路》等骑行书籍。2008年6月,徐林正辞去北京的工作。7月30日,他从北京出发,用一辆自行车,沿着运河骑行。用他的话来说,“再也没有比自行车更适合行走的交通工具了。有路的地方,自行车能到;没路的地方,自行车也能到。”

他给自己定下了铁打的“纪律”:是“骑车走运河”而不是“骑车走运河城市”,必须尽最大的努力走运河河堤,交通工具仅限于自行车、徒步、船,绝对不能以任何理由搭乘机动车。

这样的行走方式,会呈现一个怎样的大运河呢?他也给我们还原了大运河沿线,一个个节点的细节和历史故事。

▲运河边骑行的市民

为啥说是“漂来的北京城”?原来,从明朝开始,大量营建北京城的材料,都是沿着运河“漂”到了北京,建成了紫禁城、天安门、十三陵等。这里,就离不开京杭大运河重要的地标——通州。话说林黛玉当年就是从苏州出发,沿着运河北上,在通州或者张家湾登岸换车进入贾府。

到了河西务,明朝冯梦龙曾描绘过此地的繁华景象:“在运河之旁,离北京有二百里田地,乃各省出入京都的要路。舟楫聚泊,如蚂蚁一般;车音马迹,日夜络绎不绝。上有居民数百余家,边河为市,好不富庶。”可遗憾的是,如今的河西务,却和其他镇没什么区别,也不复当年的繁华。

▲骑车走运河路线示意图

北运河、南运河、海河交汇处为三岔河口,也是天津的发祥地,“先有三岔口,后有天津城”。自运河开通以来,“晓日三岔口,连樯集万艘”,大量南北商品在此聚集散落,无数漕运船队在此启碇落帆。现在的三岔河口自然不再有渔歌帆影,而是矗立着天津解放纪念碑、引滦入津纪念碑,还有大决战之平津战役中著名的金刚桥。

▲天津三岔河口

苏禄王墓地,德州人都知道。古苏禄国是今菲律宾的一部分,公元1417年,苏禄国东王巴都葛叭嗒刺、西王麻哈刺叱葛刺麻丁、峒王巴都葛巴刺卜率使团到中国访问,受到明永乐皇帝款待。在沿着京杭大运河南下归国途中,苏禄东王病逝于吴桥安陵镇附近,永乐帝命按王礼厚葬在德州北郊。东王长子回国继承王位,其他妃子、二三子和其他随从留下来守墓。这些守墓的人,在此繁衍生息,形成了一个独特的回民小区,还有自己的清真寺。

“汴水流,泗水流。流到瓜洲古渡头,吴山点点愁。思悠悠,恨悠悠。恨到归时方始休,月明人倚楼。”

“京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?”

“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。”

▲山东省枣庄市台儿庄区拍摄的大运河国家文化公园(枣庄段)两岸景色

白居易的《长相思》、王安石的《泊船瓜洲》、陆游的《书愤》,又带我们走进了瓜洲。在地理意义上的小镇瓜洲,却留下了丰厚的文学遗产:杜十娘在这里怒沉百宝箱;刘姥姥变卖家产赎回王熙凤之女巧姐……

就这样,徐林正一路走走停停,用文字和摄影,记录了沿运河一线最原生态的风景、人文、美食、历史典故……

1997年,他从京杭大运河最南端来到了春寒料峭的北京,在北京一呆就是十年,这一次,他沿着大运河,骑车下江南,又回到了熟悉的故土。

“江南忆,最忆是杭州。山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头。何日更重游?”

2007年9月22日,终于,徐林正的骑车走运河到了终点——杭州。整个骑行过程中,他克服了高温、暴雨、迷路、疾病、台风、龙卷风等等,全程约2500公里,在途中写下了 10万多字和上千张照片。

▲2024大运河文化带(浙江)自行车系列赛浙江自行车联赛(拱墅站)

2010年,徐林正送给我这本《骑车走运河》,当时未细看,囫囵吞枣。如今,再翻开这本书,他骑行的这段故事,让人沉迷其中,或忍俊不禁,或感慨万千,正如,对于经过岁月洗礼的大运河,随着人年岁的增长,渐渐有了不同的体悟。

我对大运河是有感情的,曾在运河边住了6年,每天沿着运河边步行上班,每晚枕着运河货船的行进声入眠。

▲京杭大运河拱宸桥畔

记得一位西安的朋友远道而来,我没有带他去逛西湖,而是沿着运河走到了“拱宸桥”,告诉他,这里是京杭大运河的终点,脚下是有着近四百年历史的“拱宸桥”,西安作为六朝古都,同样有着厚重的历史底蕴,西安朋友自是喜欢这种有现实场景的历史叙事,“哦!原来如此!”发出一声惊叹。

杭州,在京杭大运河的文化脉络中,自然是拥有一席之地。对于大运河沿线的诸多城市而言,这份“文旅大礼包”也值得细细品味,正如徐林正说的那样:“每一个中国人都该走一趟京杭大运河。”也许,在未来,我们也能拥有一条骑车走运河的文旅融合风景线。