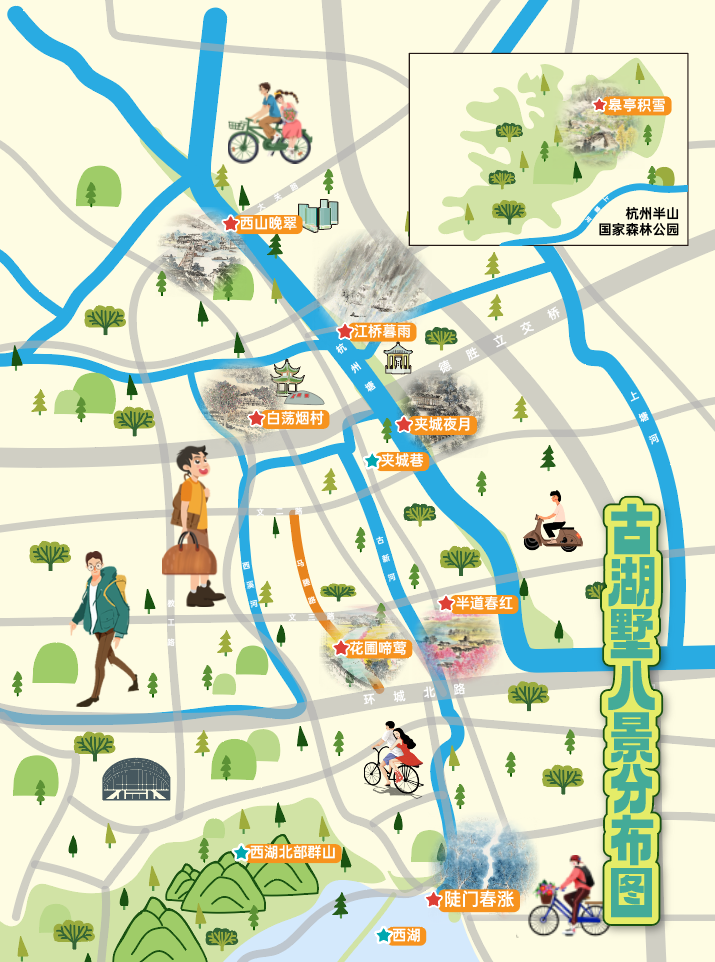

运河有意思 | 在湖墅八景遇见最美四月天

在《儒林外史》中

范进全职备考几十年

搞得家徒四壁

50多岁中了举人的他

其实已经算是幸运儿了

在千军万马过独木桥的科举考试中

更多的人是孔乙己这样

一辈子连个秀才都考不中

而明代有位杭州学霸

17周岁就考上了进士

放现在还是未成年

相传朱棣得知后大喜

特别为他张罗成人礼

他就是

旧时杭城北郊“湖墅八景”的挖掘人王洪

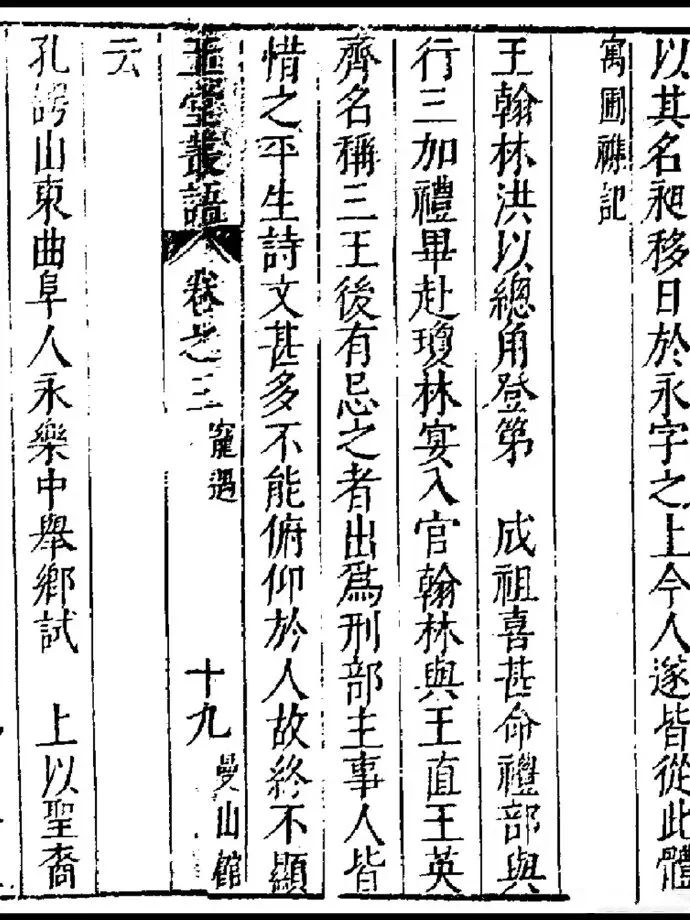

▲《寓圃杂记》书影:王洪词条

何谓“湖墅”?

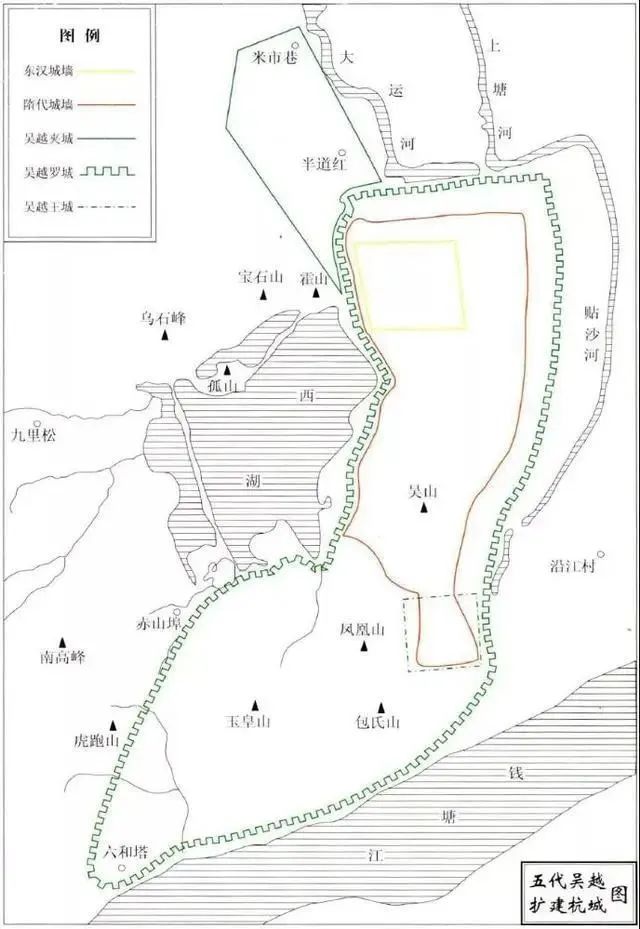

所谓湖墅,起初并不是一个具象化的行政区划概念,而是泛指古代的杭城北郊,大致分布在今日杭州市拱墅区、西湖区大运河及其支流沿线一带。之所以说“大致”,是因为关于其具体范围,当时的文化人也没有定论。

有人圈得很大,如乾隆年间湖墅里人王曾祥和陆飞认为:“东距皋亭铜扣,北抵板桥良畎,西及西溪长桥,概曰湖墅”。也有人相对保守,如清中期的魏标和清末高鹏年,将湖墅的范围限定在“三关三门”之内,再加上拱宸桥、古荡、范浦三地。

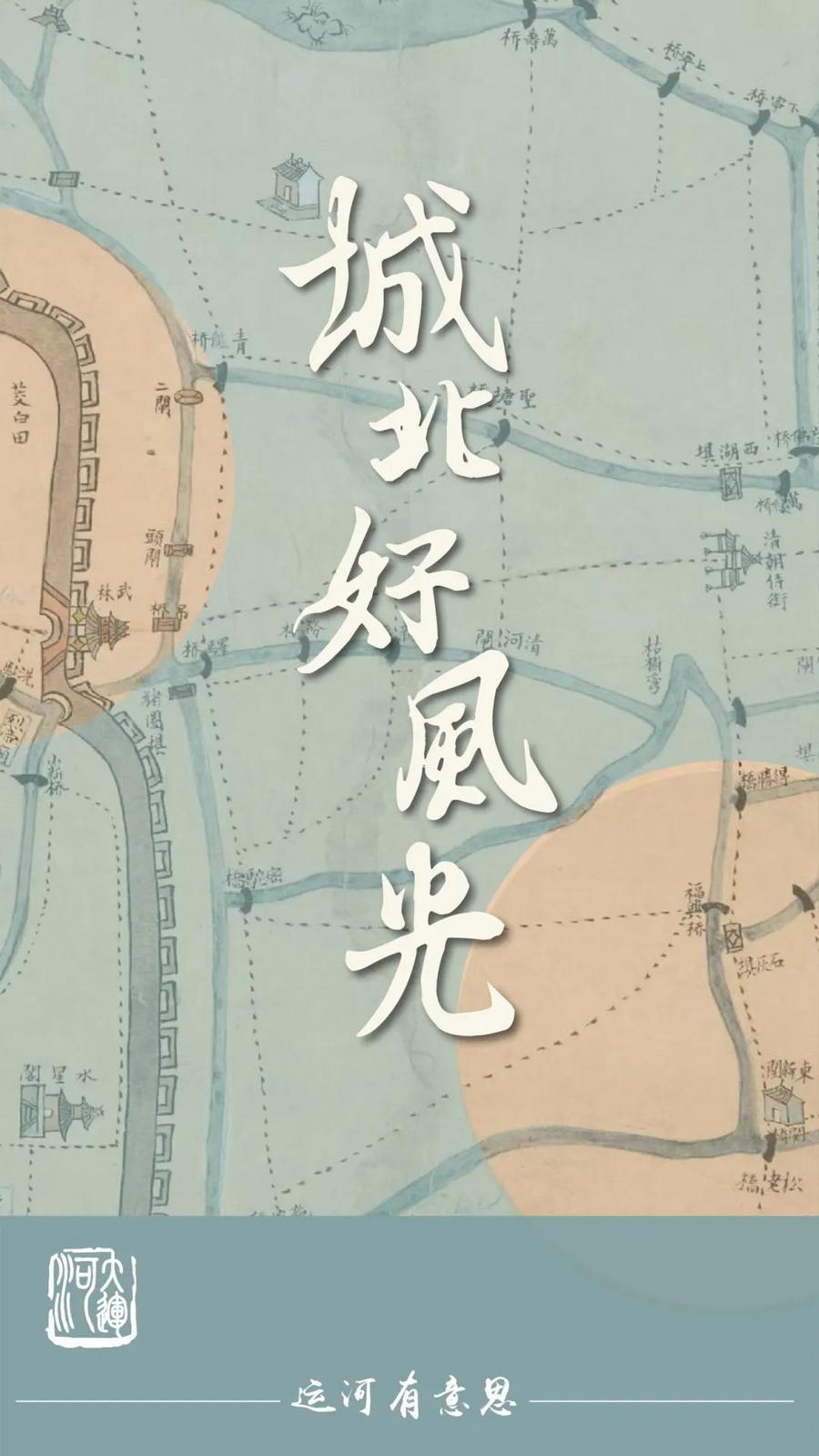

“湖墅乃北郭一隅耳。顾推而广之,则上自武林门,下至北新关,以及西则钱塘门而抵观音关止,东则艮山门而抵东新关止,概谓之湖墅。”高鹏年(《湖墅小志》)

▲《湖墅小志》石印本书影

关于湖墅的得名,一种说法认为来源于“湖州市”,即湖州人沿运河南下,于此地落脚做生意的地方,这至少在南宋时代便可觅得踪迹,陆游《送客至湖州市》云:

谁知小市萧条处,剩有丰年笑语声。

聊借野风吹醉颊,更凭陂水濯麈缨。

另一种说法是字面意思,湖边的房子,那么湖是哪个湖?有人认为是西湖,但湖墅地区并不在西湖沿岸,而是在大运河沿岸。其实在城市化大规模启动之前,杭城北郊是一片水乡泽国,城西的湿地规模是今日西溪国家湿地公园的十倍,它的触角从苕溪流域一直延伸至大运河主干道杭州塘,此外,德胜桥至武林门一线分也布着大小湖泊,它们共同构成了古代湖墅的地理空间。

▲吴越国夹城

王洪与湖墅八景

王洪是明初的杭州人,《明史》记载他“八岁能文”,他用了十年时间速通明清科举考试闯关,实现从秀才——举人——进士的三级跳跃,早早完成了别人皓首穷经几十年的夙愿,站在了马斯洛需求层次“自我实现”的高级阶段。其自述:

我昔忝(tiǎn)科甲,弱冠登玉堂。绣衣飘芬芳,游历古山川。(《题平林秋晓图》)

富余出来的大把时间用来做自己想做的事——就是玩。

作为旅行博主的他,也将家乡杭城北郊的风物推荐给大家。杭城北郊的湖墅地区地处千里京杭大运河与杭城的交汇之处,自宋代以来,这一带舟楫往来,商贸繁盛,吐纳着这座城市的所需所产;同时此地也有不输城内的烟柳画桥,青山绿水,吸引着世人目光,是一处踏青揽胜、吟诗作对的绝佳所在。王洪以他才子的审美眼光与生动笔触,让湖墅风物跃然纸上,为人称道。

王洪《卜算子·夹城八景词》(王词“夹城八景”即是湖墅八景,这里是以首词代称)

其一《夹城夜月》:

“孤月泛江秋,露下高城静。期着佳人夜不来,坐转霜梧影。吹彻紫鸾箫,宝篆烟消鼎。桂子飘香下广寒,银汉秋波冷。”

夹城的兴建出于军事需要,一种如扬州的宋代夹城,是两城之间的军事通道,一种如杭州的吴越国夹城,是与主城互为犄角的卫星城,湖墅南路的夹城巷即以其为名,中秋之时于此地吟风赏月是当地文人墨客的一件雅事。

▲夹城夜月

其二《陡门春涨》:

“惊雪喷高崖,雷响青天晓。刚道吴胥驾海来,势压沧溟小。两岸是渔舟,泼乱飞春鸟。谁信神鱼去不留,五色祥云绕。”

陡门即斗门,位于西湖东北圣塘闸附近,每当春讯之时,高出古新河水位5、6米的西湖水穿斗门,奔涌而出,发出隆隆声响。

▲陡门春涨

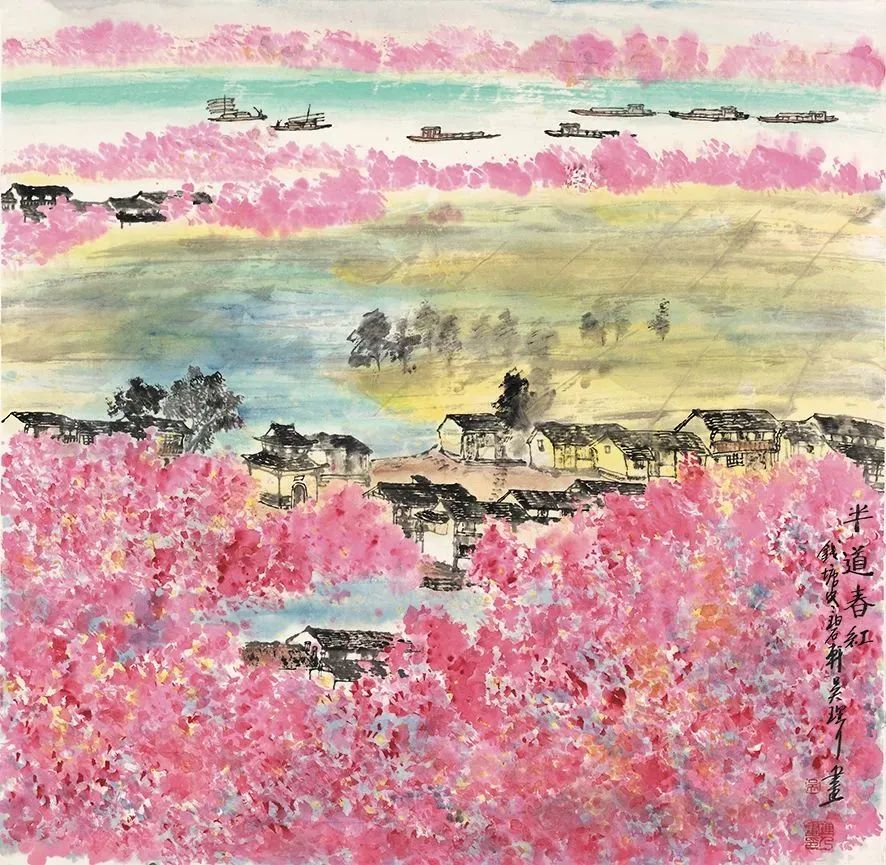

“宿雨涨春流,晓日红千树。几度寻芳载酒来,自与春风遇。弱水与桃源,有路从教去。不见西湖柳万丝,满地飞风絮。”

半道红位于古新河沿岸,田汝成《西湖游览志》载:“相传旧时夹路栽桃花,故名。”

▲半道春红

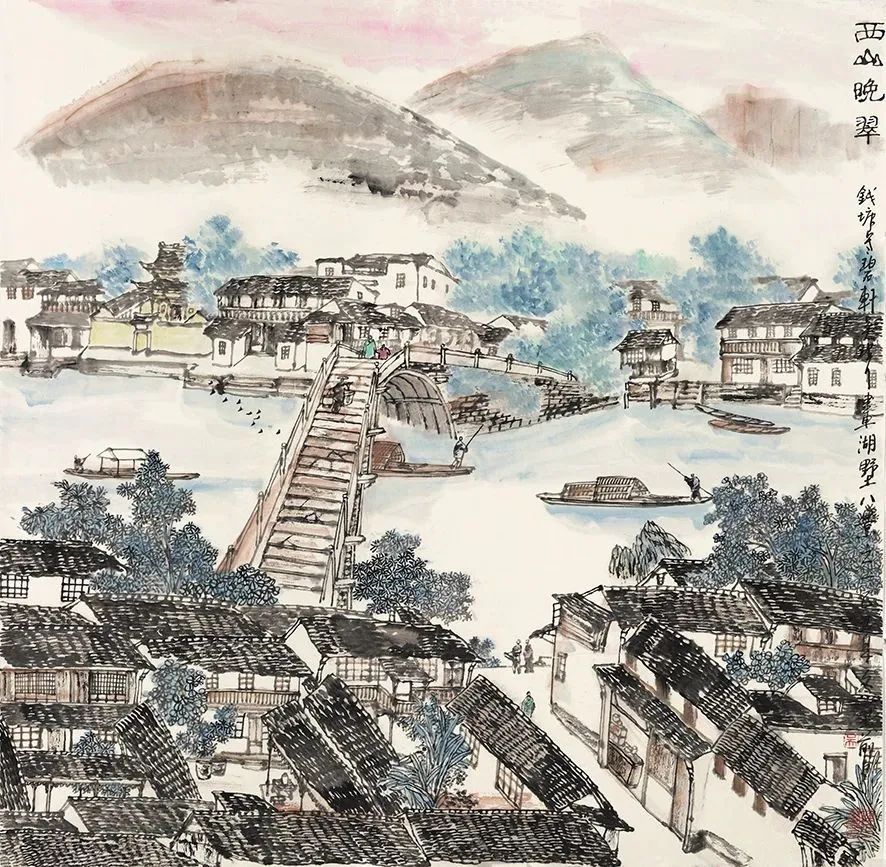

“斜日照疏帘,雨歇青山暮。白鸟鸣边一半开,香霭和烟度。楼上见平湖,影隔青林雾。吹断鸾箫兴未阑,月照芙蓉露。”

西山即城西之山,在少有高层建筑的古代,从今湖墅路一带登高可远眺西湖北部群山。

▲西山晩翠

“旭目照花林,莺啭春风早。一片红云暖不开,无奈春声搅。乘兴且闲游,莫待韶华老。随意飞红点绿苔,休着家童扫。”

花圃啼莺位于今日马塍路一带,相传吴越国钱镠曾在此地养马,细密的土质、运河丰沛的水源,以及农家肥让此地成为杭城的花卉基地,故名。

▲花圃啼莺

“积玉映空青,蓬岛人间近。珠树瑶花满眼开,缥缈仙台影。便欲跨青鸾,直上三山顶。鹤氅披云看下方,月白银河冷。”

皋亭山即半山,位于杭州城北、千年运河上塘河北岸,杭城气候温润,即便下雪也难以存留,半山积雪弥补了杭城文人的审美空白。

▲皋亭积雪

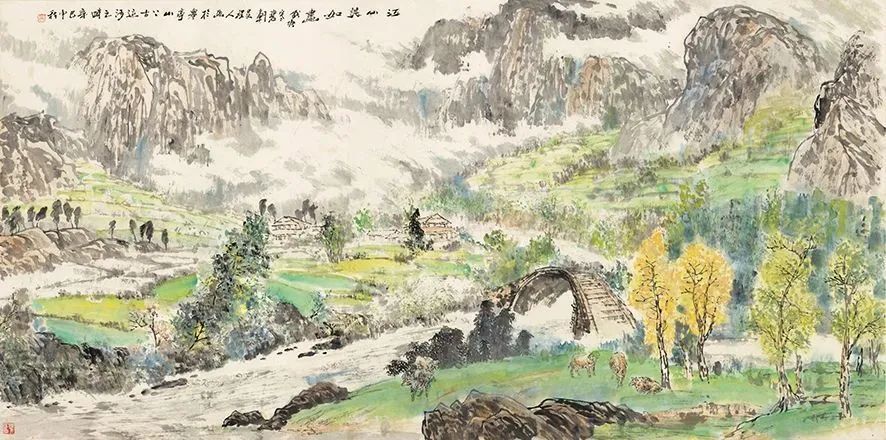

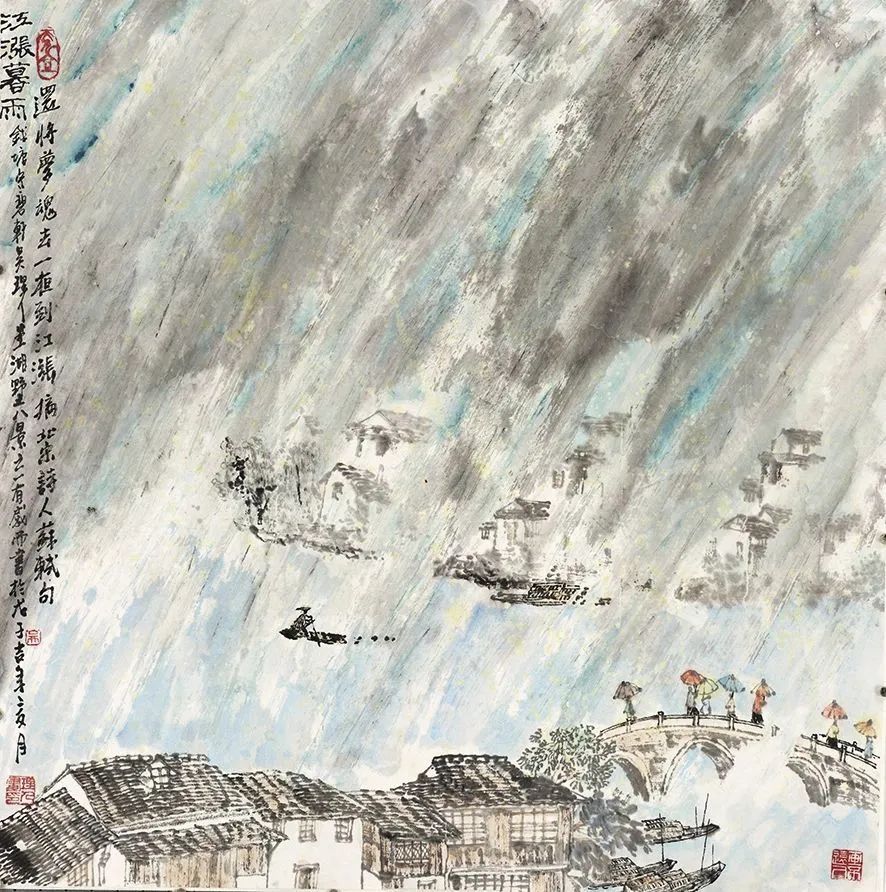

“淅沥带秋坰,两岸蒹葭响。何处渔舟暝未还,隔浦闻清唱。撩乱下枯槎,一夜苕溪涨。天目应添翠色重,回首看晴嶂。”

江桥即江涨桥,横跨大运河。大运河主干道杭州塘为杭城地势最为低洼之处,旧时钱塘江水常常沿此路奔逸入城,直达江涨桥,亦是一景,苏轼有“还将梦魂去,一夜到江涨”之诗句。

▲江桥暮雨

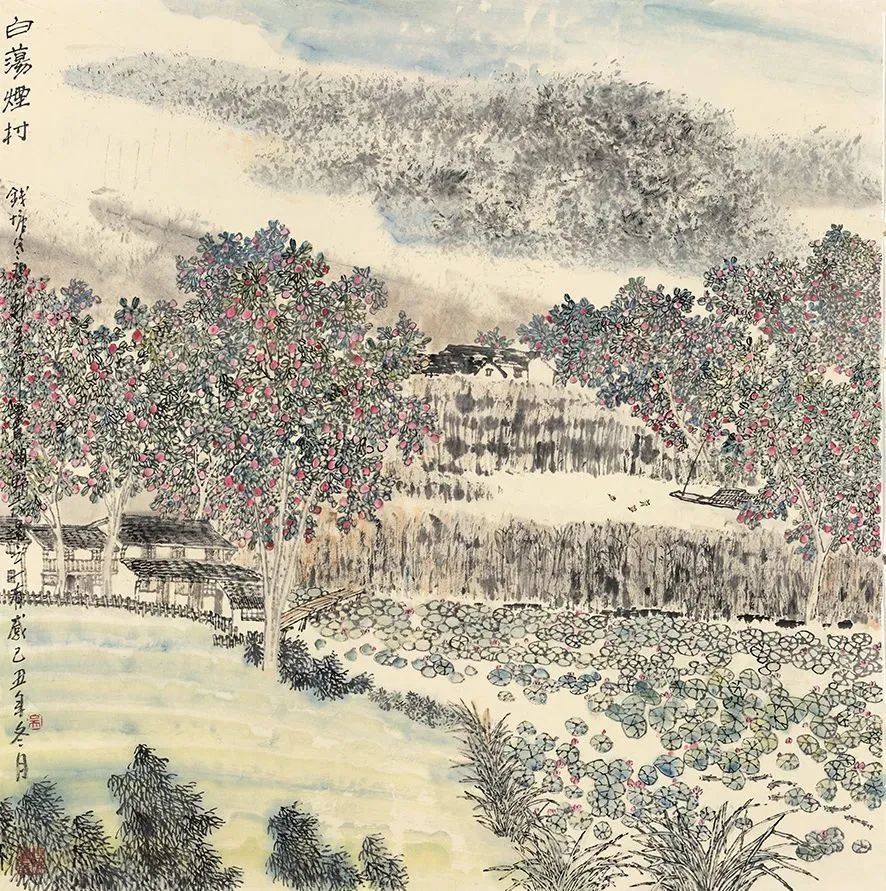

“绿树绕清流,草舍人家远。几处牛羊晚下来,烟外闻鸡犬。禾稼满秋原,路向桑麻转。箫鼓从教乐社神,岁岁常相见。”

白荡,即白荡海,在城市化进程开启之前,这里是古西溪湿地的一部分,零散分布着乡野人家。现为白荡海小区。

▲白荡烟村

八景现象

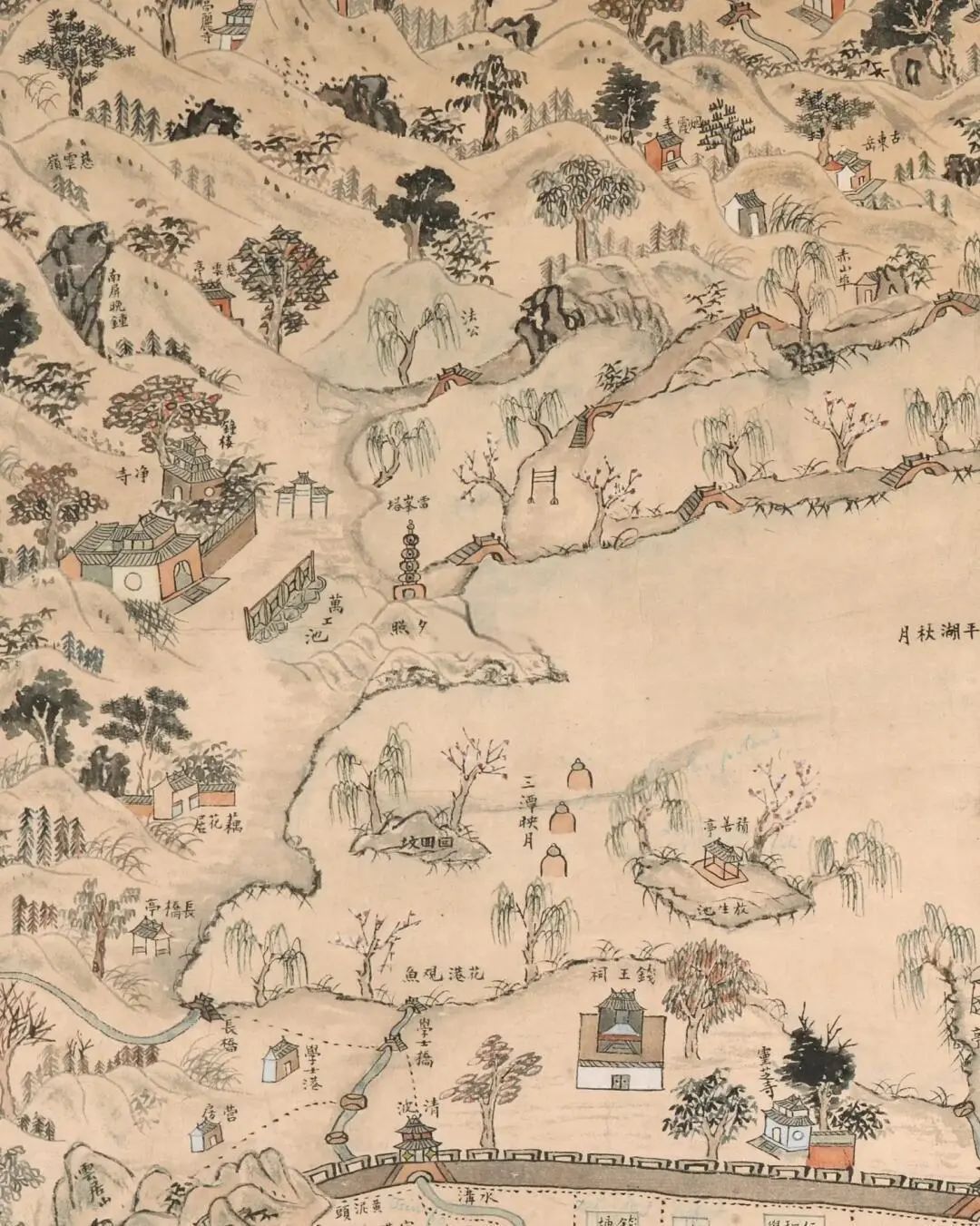

在古代,以“八景”概括一地的文旅资源是一个普遍现象,如著名的《潇湘八景图》由宋代顶级艺术家米芾配诗作序,“燕京八景”“西湖十景”由康熙皇帝钦定并手书。在政治领袖与文坛权威的引领下,明清各地地方志中修撰“八景”“十景”成为风尚,是一种“常规动作”,有的还会附上插图,列于卷首。虽然州县千百,风物各异,但各地八景大都以山水为基本要素,以4字写一景,且前两字为地点,后两字为景致。

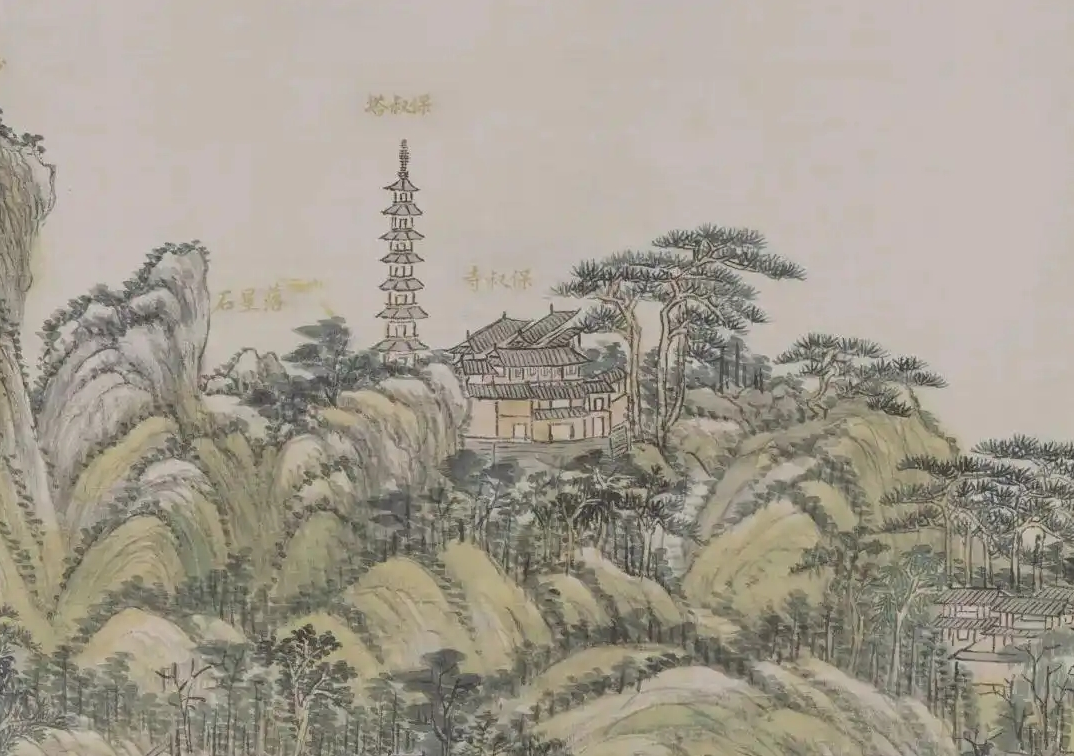

▲清 王原祁《西湖十景图》(局部)

凡看一部县志,这一县往往有十景或八景,如“远村明月”“萧寺清钟”“古池好水”之类。而且,“十”字形的病菌,似乎已经侵入血管,流布全身其势力早不在“!”形惊叹亡国病菌之下了。(《论雷峰塔的倒掉》)

鲁迅是处于新老交替时代中国现代文学的奠基人,其实,从历史的眼光来看,各色“八景”“十景”的价值还在于景物之外。一方面,湖墅八景的出现本身即表明湖墅作为一处成型的地理文化空间登上历史舞台,文人的编排正是此地乡土意识觉醒的写照。另一方面,对乡土的热爱,是出于一种“自己的孩子怎么看都好”的朴素情感,不因他人眼光与现实评价的高低而改变,可以说是一种真正的热爱。

另外,“八景”“十景”的择选并不是文人随性而成,这之中深谙着古人精神世界中的和谐匀称之美。以“湖墅八景”为例,陡门春涨、西山晚翠、花圃啼莺、半道春红4处景致是暖色调的春景,而夹城夜月、皋亭积雪、白荡烟村、江桥暮雨4处景致是冷色调的秋景和冬景,二者如太极般阴阳协调;陡门春涨、花圃啼莺、皋亭积雪、半道春红4处景致是描写白天,而夹城夜月、西山晚翠、白荡烟村、江桥暮雨4处景致是描写黑夜,同样旗鼓相当,对立统一。

▲清康熙《杭城西湖江干湖墅图》中的西湖十景 佚名