运河有意思 | DNA动了!大运河的"顺水人情"才是国潮破圈密码

清末民初时期堪称是京剧的时代

被称为“伶界大王”的谭鑫培

因为有12个子女需要供养

档期往往排的很满

像个勤劳的小蜜蜂

而谭老板的出场费也堪称是

打工人职业天花板的存在

以其第五次去上海唱堂会为例

一个月包银就有1万块

相比之下

当时北洋政府的部长月薪为300多块

普通公务员月入大概只有30块

▲长相偏瘦的谭鑫培,在戏里却常以壮汉形象示人,颇具反差感

百余年前京剧这一行当的火热

不仅在于其本身艺术品质的过硬

也离不开大运河的“顺水人情”

作为古代中国经济最活跃

感知新事物神经最为敏锐的组成部分

大运河伴随着中国戏曲吐故纳新的发展历程

无论是杂剧南传、南戏北播

还是地方戏兴起、徽班进京

大运河都深度参与,扮演着重要角色

▲《窦娥冤》故事原型是关汉卿在运河城市淮安采风所得

明清时代

大运河沿线纵横着

晋商、徽商、洞庭商人等各地商帮

作为商帮联络乡谊与组织运营的会馆

随之遍布开来

而听戏则成为了各地会馆中

不可或缺的一道盛宴

目的有三

一是祭祀祈福

戏曲载歌载舞的形式

延续了上古时代的娱神习俗

二是扩展人脉

聚在一起的老乡少不了聊上几句

构建了一个信息交换、互通有无的极佳平台

三是招揽人气

古人对唱大戏这种娱乐方式没有抵抗力

聚集而来的观众很容易变现为顾客

按现在的话说就是流量为王

▲宁波庆安会馆戏台

▲宁波庆安会馆戏台

与提供资金来源与群众基础的商人不同

文人对戏曲的促进主要体现在

内容与形式的精雕细琢

比如昆曲前身的南戏本为温州乡里的“土特产”

经过明清文人的润色提纯后

在运河城市苏州成为了“百戏之祖”的雅部

其唱腔婉约,文辞优美,用典繁复

肚子里没点墨水很难听懂

是文化人彰显身份地位与审美品位的重要载体

《牡丹亭》《桃花扇》《长生殿》等精品佳作

均出自大运河沿岸的文人之手

▲《红楼梦》中,贾府为元妃省亲组建的戏班子

▲《红楼梦》中,贾府为元妃省亲组建的戏班子

但剧本的文人化也出现了词曲不协调的问题

有时候写嗨了丝毫不顾及演唱者感受

“余意所至,不妨拗折天下人嗓子”

(汤显祖给友人回信)

乾隆末年徽班进京后

京剧、越剧、河北梆子等地方戏蔚然成风

它们更直白、更鲜活、更接地气

借着大运河的东风传遍大江南北

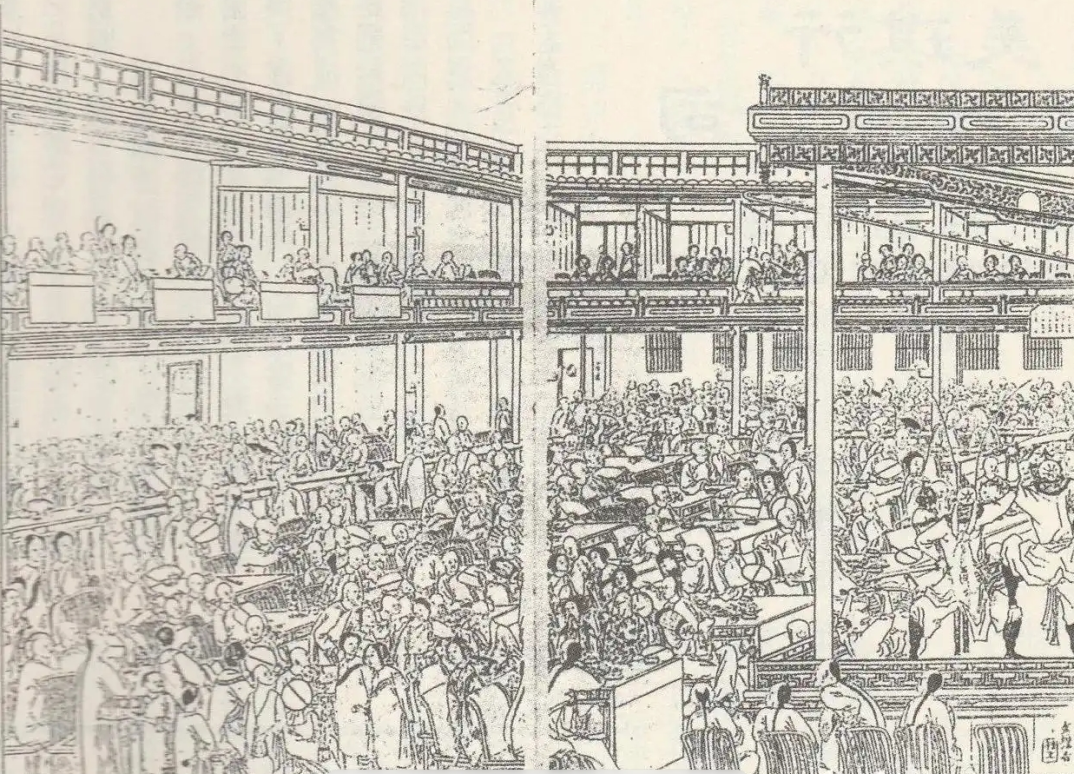

▲《点石斋画报》绘清末戏园演出实况

从昆曲独尊到花部戏大放异彩

恰与大运河流动、交融的本质互通

它的不竭动力来自于凡俗的底色

大运河文化从来不是束之高阁的贡品

而是你所栖居的生活