运河密码 | 六千里运河上的中国城市史

中国大运河是世界上开凿最早、规模最大、里程最长的运河。从时间上讲,自公元前486年吴王夫差开凿邗沟起始、中经历代王朝不断的疏浚与整修、至清代末年的漕粮改折为终点,以古运河、隋唐大运河、京杭大运河为主要形态的大运河在中国大地上先后驰骋奔流了2500年之久;从空间上看,无论是以洛阳为中心、北达涿郡(今北京一带)、南至余杭(今杭州)、贯通海、黄、淮、江、浙五大水系、全长2700余公里的隋唐大运河,还是元代经过截弯取直之后形成的纵横北京、天津、河北、山东、江苏、浙江六省市、全长1794公里的京杭大运河,它们的规模与里程在世界上都是绝无仅有的。如此巨大的时间跨度与空间规模,使大运河与万里长城一起成为中华文明最伟大的标志性工程。

城市是政治、经济与文化的中心,也是历史上一切文明成果的交流创造与传播中心。由于南北交通、贸易的直接刺激与强大需要,大运河沿岸先后兴起了包括北京在内的数十座城市,这些城市不仅集中体现了大运河文明的本质,也是它的最高历史表现形态与遗留下来的活化石。以人口城市化、城市功能商贸化、生活方式多元化、文化生态多样化为基本特征的运河城市文明,构成了中国古代城市体系的一个独特谱系,极大地促进中国古代的区域文明、不同城市、城乡之间的交流与对话,对中国古代政治型城市结构、历史悠久的农业文明形态、积淀深厚的农耕社会与精神传统等,均产生了不可忽视的重要影响。对运河城市经济社会的研究与阐释,有助于更深刻地理解大运河在中国古代世界中的地位与意义。

▲明代苏禄王墓

“世界历史,即是城市的历史。”也可以说,运河文明史就是运河城市发展史。沿运河水陆网络在广阔空间上扩展开去的城市与乡村,它们在社会结构、生活习俗、道德信仰及人的气质与性格上,无不打上了深深的“运河”烙印,是运河文明“基因”的再现与物化。

▲运河龙舟竞渡

作为独特的河流文明谱系,运河文明的精华集中于两岸的城市或中心城区,然后又以城市为枢纽而延伸到古代中国文明肌体的末梢与细部。如城东门和城北门在明清时期是天津最繁华的所在,原因无他,只是因为这两个城门正对着运河,占到了经济地理上的“区位优势”。又如北京齐化门外东岳庙一带,历来是京城人士辐辏之处,也是因为它沾了运河漕运的光儿。如《析津志》所述:“江南直沽海道来自通州者,多于城外居住,趋之者如归。又漕运岁储,多所交易,居民殷实”。经济的发展必然带动以商业为主要标志之一的城市化进程,所以每年三月,东岳庙一带才会出现“道涂买卖,诸般花果、饼食、酒饭、香纸填塞街道”的城市景观。像这样的例子,在运河沿岸城市中是不胜枚举的。

▲潞河督运图(局部)清国家博物馆藏

许多城市的命运与大运河的兴衰紧密联系在一起。以扬州为例,在京杭大运河走向繁盛的唐代,扬州是一座举世闻名的大都市,“那里商贾云集,店铺栉比,各种货物,从高档的珠宝绫罗到日常生活用品,精美华丽,应有尽有。那里不仅山水风光,明媚秀丽,而且有数不清的倡楼、酒馆、茶店,有风姿绰约的妓女、身怀绝技的艺人、手艺高明的厨师和充满浓郁地方色彩的美味佳肴,可以供人们尽情地吃喝玩乐,尽情地享受挥霍。无论是白天,还是夜晚,扬州的生活总是沉浸在一派热闹、繁华、喧腾的气氛之中。”

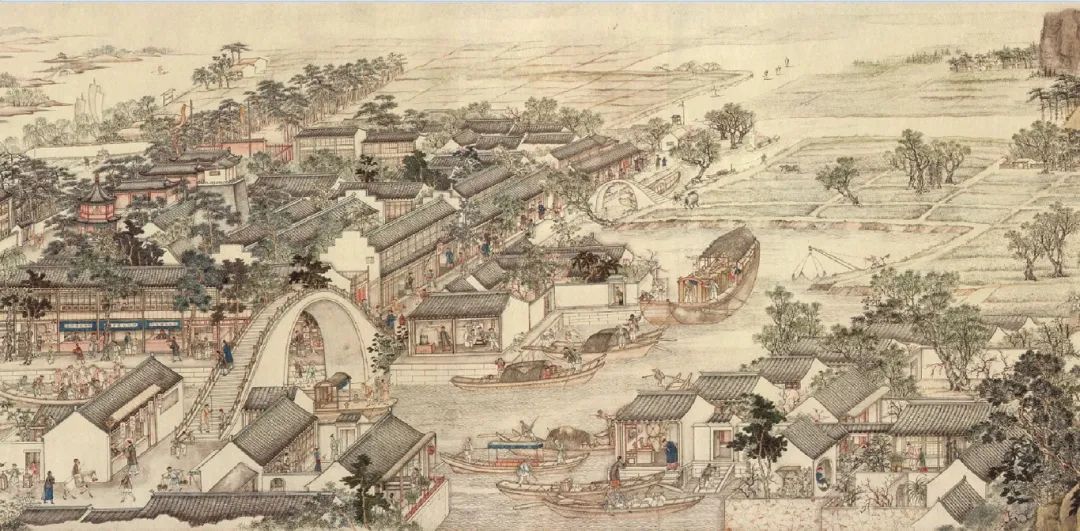

▲清 徐扬《姑苏繁华图》

在京杭大运河欣欣向荣的元明清三代,扬州也一直处于繁荣与发展中。真正使扬州命运发生逆转的,是另一种现代交通系统对大运河的取而代之。如现代作家郁达夫所说:“自大业初开邗沟入江渠以来,这扬州一郡,就成了中国南北交通的要道;自唐历宋,直到清朝,商业集中于此,冠盖也云屯在这里。既有了有产及有势的阶级,则依附这阶级而生存的奴隶阶级,自然也不得不产生。贫民的儿女,就被他们强迫做婢妾,于是乎就有了杜牧之的青楼薄幸之名,所谓春风十里扬州路者,盖指此。有了有钱的老爷,和美貌的名娼,则饮食起居(园亭),衣饰犬马,名歌艳曲,才士雅人(帮闲食客),自然不得不随之而俱兴,所以要腰缠十万贯,才能逛扬州,以此。但是铁路开后,扬州就一落千丈,萧条到了极点。从前的运使,河督之类,现在也已经驻上了别处;殷实商户,巨富乡绅,自然也分迁到上海或天津等洋大人的保护之区,故而目下的扬州只剩下了一个历史上的剥制的虚壳,内容便什么也没有了。”

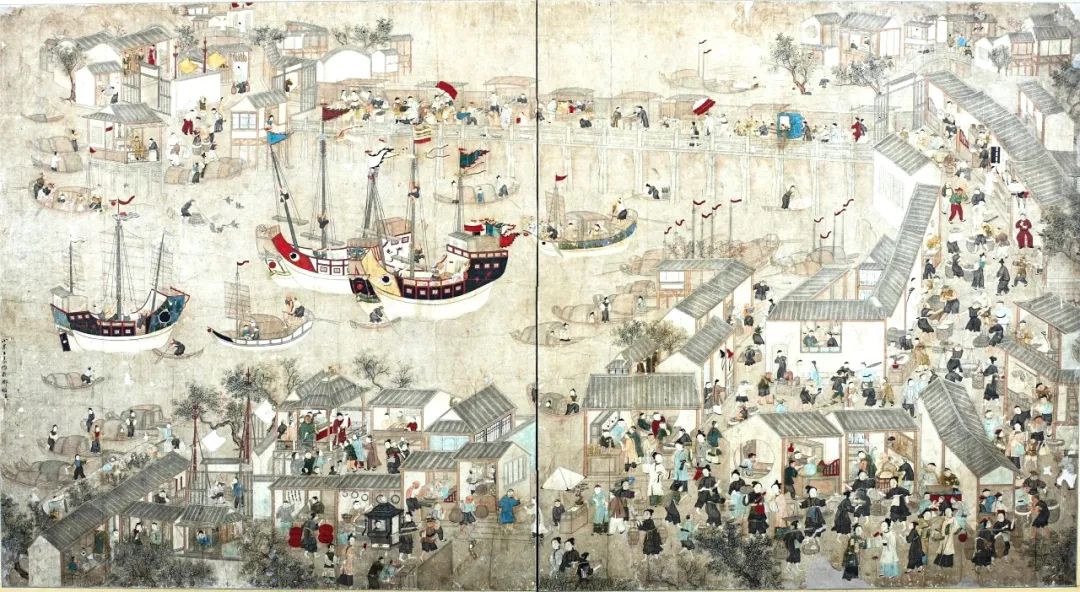

▲王素《运河揽胜图》

三

作为一个在经济社会发展上直接联系南北、在文化上横贯燕赵、齐鲁、吴越、河洛等区域文化的城市群,它极大地促进了中国内部在人口、物质、信息、生活方式与价值观念等方面的交换与交流,这对于改变古代专制政治体制下日趋僵化与保守的社会与文化结构,使其在生态上实现多样性,在实践中走向多元化具有重要的意义。

这可以从两方面加以深入地了解,首先,中国古代社会有两个基本特点,一是农业经济对自然条件与环境的高度依赖,二是社会的再生产主要以“乡土中国”为中心进行。运河文明与运河城市群则与此相反,如果说商贸性是运河文明的基本特点,那么城市经济与文化则是运河城市群的本质。这两种非农业的经济要素与文化特质一旦结合起来,必然在整体上对中国古代政治、经济、社会与文化产生重要的影响。由于运河涉及的人口众多与空间规模巨大,使得这种影响得以在一个更加广阔的范围扩展开去,并在很大程度上改变了中国古代社会的历史进程。其次,运河城市群还直接参与了中国古代城市的建构与发展。经济史学家曾将中国城市分为“开封型”与“苏杭型”,前者作为政治中心,基本上是北方大都市的象征,“工商业是贵族地主的附庸,没有成为独立的力量,封建性超过了商品性”,“充满了腐朽、没落、荒淫、腐败的一面”,后者作为经济中心,则多半以江南大都市为代表,其“工商业是面向全国的”,流露着“清新、活泼、开朗的气息”。这个划分也可以用来表明中国南北城市的差异。但在运河城市群中,频繁的交往与交流使两者的区别明显弱化,甚至出现了一体化的重要征兆,突破了北方政治型城市与江南经济型城市的界限。如明代朝鲜人崔溥在《漂海录》中就将山东临清与江南城市相提并论:“繁华丰阜,无异江南,临清尤为盛” 江南的生活方式正是沿着运河传播到北方城市的,如临清人喜欢使用竹器与马桶,至今还留下竹竿巷、箍桶巷这样的街名。

▲杭州小河直街

大运河的开通与整修,不仅直接刺激与活跃了不同地区间的物流商贸与人际交往,同时也对古代中国与世界的往来及其路径产生了重要影响。大运河被称为“东方世界主要国际交通路线”,如田余庆在《运河访古》的前言中提到的“海上‘丝绸之路’”:“唐宋……时期的丝织工艺、陶瓷制造术、建筑术、造纸印刷术、指南针以及各种文化书籍向海外传播,对世界经济文化的发展是一个巨大的贡献。” 其实,这种国际化的交往并不限于沿海港口城市,位于南运河(天津至临清)地段上的德州,也曾是大运河上一个重要口岸城市。在明永乐十五年(1417年),苏禄国东王巴都葛叭哈剌曾携同西王麻哈剌叱葛剌麻丁、峒王妻叭都葛巴剌卜及其家属三百四十余人漂洋过海,沿着运河一路北上,在北京受到永乐皇帝的热情款待。在三王原路返回时,因气候不适,苏禄王一病不起,将骸骨埋在了德州,他的部分亲属也驻留下来,并最终融入到中华文化,留下了中外文化友好往来的历史一页。也就是说,大运河文化路线的第二层是中国与世界的双向传播与相互影响。在以上两方面的研究中,尽管人们关注的焦点主要是经济与社会,但由于政治、经济与文化的相互缠绕关系,文化交流的信息也必然隐含在其中。倘若在今天沿着这个方向进一步开掘与探索,一定会描绘出一幅完整而生动的中外文化线路图。

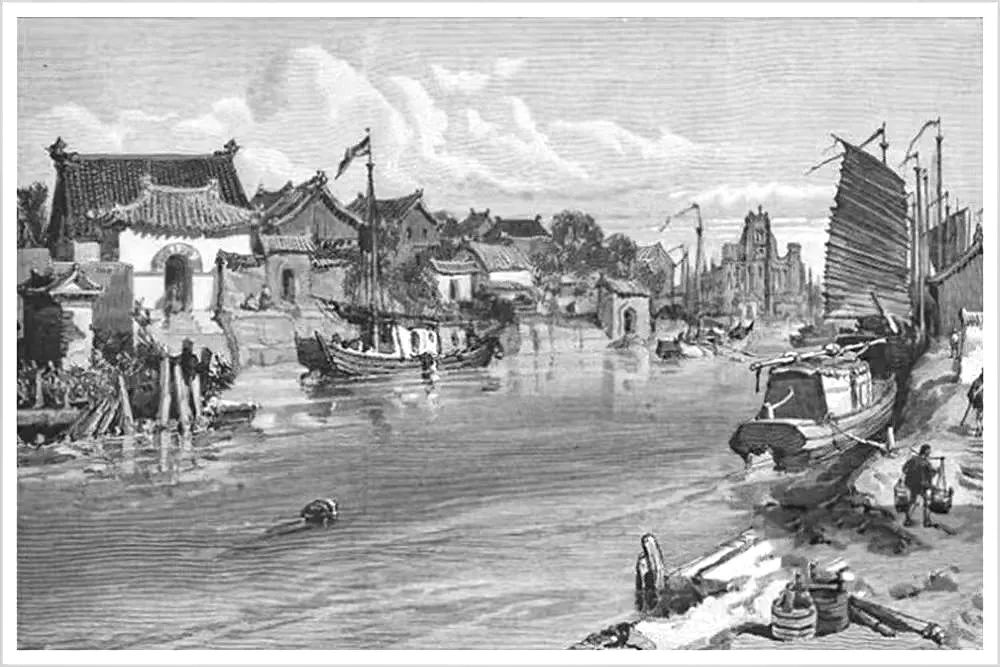

▲19世纪英国画报中的京杭大运河

作为人类文明中独一无二的文化遗产,作为大运河文化带和国家文化公园建设的主要功能区和承载地。中国大运河传承保护利用应以运河城市群的主体形态为总体战略框架,才能更深刻与全面地展示它固有的集群优势与重要地位。这不仅可进一步增加大运河世界文化遗产的丰富性与权威性,彰显大运河文化带和大运河国家文化公园的主体框架与支撑体系,同时也是推动运河城市群在经济全球化时代走向复兴与新生、实现自身跨越式发展的重要战略平台。基于大运河城市的历史地位和时代价值,我们以运河两岸21座重要城市为对象,深入挖掘其历史文化资源,系统整理其文化资产和生活方式,着力阐述其作为中华民族精神根脉的重要内涵,努力展示其作为彰显文化自信亮丽名片的人文精神与文明价值,为加强运河世界遗产保护、推进大运河文化带和国家文化公园建设略尽绵薄之力,共同期待两岸万家灯火、水上千帆竞发的运河繁华景象再次到来。

(本文作者刘士林为上海交通大学城市科学研究院院长,中国商业史学会副会长暨中国大运河专业委员会主任)