香积素食:杭城寺庙素斋的“天花板”

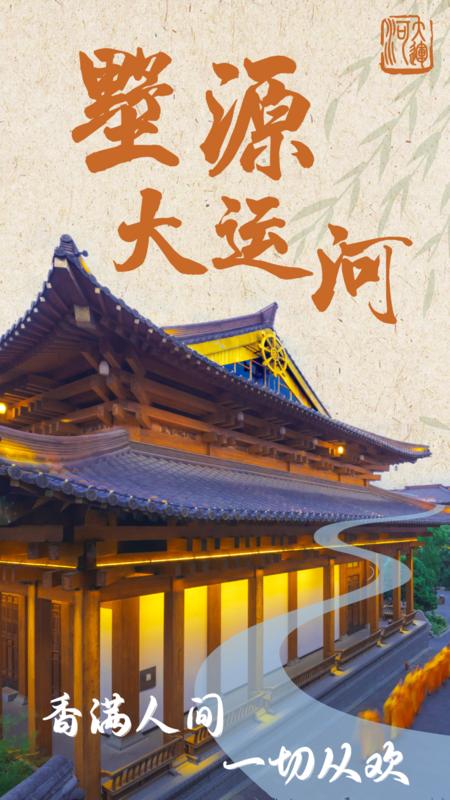

杭州运河有十景,其中有一景“香积梵音”,说的就是位于京杭大运河畔的香积寺。杭州自古有东南佛国之称,佛教文化影响深远。而杭帮菜讲求清淡、重视原味的偏好,又与佛教提倡素食的理念颇为相近。故而杭州市民,在前往寺庙敬香礼佛之余,多有品尝素斋的习惯。在杭城的众多寺院中,能做得一手好素斋的不在少数,但真正能将素斋文化发扬光大,以此成名的,还是要数大运河畔的香积寺。

香积寺始建于北宋,距今已有一千多年历史。“香积”一名,由宋真宗所赐,出自《维摩诘经》,原为“妙香积聚”与“香积香饭”之意。根据经中的典故,僧家的厨房也被称为“香积厨”。而更为巧合的是,香积寺主殿供奉的大圣紧那罗王菩萨,也与素食有着千丝万缕的联系。传说,紧那罗曾化为少林寺香积厨火头和尚,持三尺拨火棍打退围寺的红巾军,因之被少林寺尊为护法伽蓝,又称其为“监斋菩萨”。后来,紧那罗王菩萨的故事又和中国民间祭拜灶王爷的传统相融合,成为了老百姓口中专门管理厨房的“灶司菩萨”。在这双重缘分的加持下,香积寺能够成为佛教素斋文化的“天花板”,也就不足为奇了。

香积寺的素斋,用料精细讲究,食材搭配合理,禁用“五荤”调料,选取时令新鲜的蔬菜瓜果,菜品不仅追求原汁原味,注重营养,更兼备艺术美,被认为是既有宫廷素菜的精细,又有民间素菜的天然,更有寺院素斋的纯正,清香味美、绿色健康。以杭帮菜素食传承人王师傅为代表的寺院僧厨们,在过去十余年里始终坚持杭帮菜与寺院素斋的融合创新,并尝试将佛教的思想哲学融入香积寺的素食文化。比如,佛陀在讲经说法中,曾用月亮来比喻觉悟者人生。香积素斋中的“一轮明月”便源自于此。此菜以新鲜橙子作为容器,取出果肉,内置什锦汤,俯看酷似圆月,旨在告诫世人佛性本自清净,犹如明月行空。

而在香积寺的简易素食摊上,那些现烧现做、价格实惠的素粽、豆干、素烧鹅,纯手工制作的香积福饼,更是往来香客与食客的心头好。这些点心看似简单,但做法也十分讲究。比如,取避邪驱瘟,祈福走运之意的小福饼,是采用精挑细选的果仁和食材,具备白果、椒盐五仁、莲蓉、黑芝麻蓉、豆沙、抹茶六种味道,不放任何添加剂,确保新鲜健康。

当然,能够于2016年入选杭州市非物质文化遗产,香积素食文化的目标自不止于满足食客的口腹之欲。“素食容易,素念其次,素心最难”。香积素食文化的核心内容,是倡导一种健康文明的生活方式,劝诫人们懂得感恩,学会慈悲,修身养性。从爱惜一饭一粥开始,莫追奢靡之风,莫求无尽之欲,得享回归自然、返璞归真的人生乐趣。为了满足广大食客,香积寺开了一家素食自助餐厅,各式素食琳琅满目,口感独特,而且非常精致,值得一探。